一軒家を建てる、あるいは購入を検討している多くの方が、「集合住宅よりも静かで快適な暮らしができるだろう」と期待に胸を膨らませているのではないでしょうか。

しかし、その一方で「一軒家の音漏れはどれくらいなのだろうか」という漠然とした不安を抱えている方も少なくありません。

特に、小さなお子さんがいるご家庭では子供の騒ぐ声が、趣味で楽器を演奏する方であればピアノの音が、ご近所トラブルの原因にならないか心配になるのは当然のことです。

また、普段の生活で欠かせないテレビの音でさえ、隣家との距離が近い場合には迷惑になってしまう可能性も考えられます。

実際のところ、一軒家の防音性能は、建物の構造、例えば木造なのか鉄骨造なのか、また窓や壁の仕様によって大きく左右されるのが実情です。

ご自身のライフスタイルや家族構成を踏まえた上で、しっかりとした音漏れ対策を講じなければ、思わぬご近所とのトラブルに発展するケースも残念ながら存在します。

家を建ててから後悔しないためには、設計の段階から防音に関する正しい知識を持ち、信頼できるハウスメーカーや業者に相談することが何よりも重要になります。

そこでこの記事では、一軒家の音漏れはどれくらいなのかという疑問に徹底的に向き合います。

構造別の防音性能の違いや、具体的な生活音がどの程度漏れるのかという実態から、設計時にできること、そして家を建てた後でも可能なリフォームやDIYによる対策方法まで、幅広く解説していきます。

さらに、音漏れ対策に強いおすすめのハウスメーカーの選び方や、複数の会社から比較検討することで費用を抑えるコツ、そしてその際に便利なタウンライフ家づくりのような一括見積もりサービスの活用法まで、あなたの家づくりを成功に導くための情報を網羅しました。

この記事を最後まで読めば、音に関する不安を解消し、安心して快適な暮らしを実現するための具体的なステップが明確になるでしょう。

なお、ハウスメーカー各社の資料・カタログはコチラから入手すると、無料&まとめて一括請求できるので比較検討がとてもカンタンで便利です。

- 一軒家の構造別の防音性能の違い

- 子供の声やテレビ、ピアノなど生活音の漏れ方

- ご近所トラブルを避けるための音の知識

- 設計時にできる効果的な防音対策

- 家を建てた後からでも可能な音漏れ対策

- 防音性能に優れたハウスメーカーの選び方

- 複数の見積もりで費用を抑える方法

\300万円以上の差がつく/

複数社比較の相見積もりは

やらないと損!!

▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼

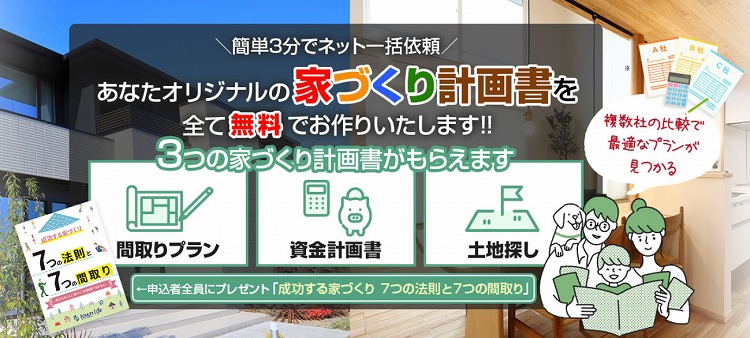

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です

希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ

さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!

▼成功する家づくりプレゼント▼

- 希望の家の質問に回答(約3分)

- ハウスメーカーを選択(複数可)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

一軒家の音漏れはどれくらい?構造別の実態と迷惑になる音

- 一軒家の防音性能の実際のところ

- 特に木造住宅の音漏れは注意が必要

- 戸建ての防音で気になる隣への迷惑

- 子供の騒ぐ声はどこまで音漏れする?

- テレビの音漏れは設定や配置で変わる

- ピアノの音がご近所トラブルになる可能性

一軒家の防音性能の実際のところ

多くの方が抱く「一軒家は静か」というイメージですが、その防音性能の実際について正しく理解しておくことが、後悔しない家づくりの第一歩となります。

まず、音に関する基本的な知識として「防音」という言葉には、「遮音」と「吸音」という二つの異なる性質が含まれていることを知っておきましょう。

「遮音」とは、壁や窓などの部材で音を跳ね返し、外に漏らさない、または中に入れないようにする性能のことです。

一方で「吸音」は、音のエネルギーを熱などに変換して吸収し、音の反響を抑える性能を指します。

快適な住環境を実現するためには、この両方のバランスを考えることが重要になります。

住宅の遮音性能を示す指標として「D値(またはDr値)」というものがあります。

これは、建物の内外でどれだけ音を小さくできるかを表す数値で、値が大きいほど遮音性能が高いことを意味します。

例えば、D値が30であれば、外で80dB(デシベル)の音がした場合、室内では50dBに減衰されるということです。

では、私たちの日常生活における音の大きさはどれくらいなのでしょうか。

以下の表で具体的な目安を確認してみましょう。

| 音の種類 | 音の大きさ(dB)の目安 | 聞こえ方の目安 |

|---|---|---|

| ささやき声、木の葉のふれあう音 | 約30dB | 非常に静か |

| 静かな住宅街の昼、図書館 | 約40dB | 静か |

| 通常の会話、家庭用エアコンの室外機 | 約50dB~60dB | 普通 |

| 掃除機、テレビの音、子供の泣き声 | 約70dB | ややうるさい |

| 犬の鳴き声、セミの鳴き声、ピアノの音 | 約80dB~90dB | うるさい、極めてうるさい |

| 電車が通る時のガード下 | 約100dB | 聴覚に異常をきたす可能性 |

この表を見ると、子供が室内で元気に騒いだり、ピアノを演奏したりすると、80dBを超えることも珍しくないことがわかります。

一般的な住宅の壁の遮音性能はD-40からD-50程度が標準的とされています。

もしD-40の壁で、室内で80dBの音が発生した場合、室外には40dBの音が漏れる計算になります。

40dBは「静かな住宅街の昼」程度の音量ですが、夜間の静かな環境では十分に気になるレベルの音と言えるでしょう。

このように、標準的な仕様の一軒家では、生活音が思った以上に外に漏れてしまう可能性があることを理解しておく必要があります。

特に、隣家との距離が近い都市部の住宅地では、より高い防音性能が求められることになります。

建築基準法では、居室の遮音性能に関する具体的な規定は設けられていません。

そのため、どのようなレベルの防音性能を確保するかは、基本的に建築主とハウスメーカーや工務店との相談によって決まります。

自分たちのライフスタイルを伝え、どれくらいの防音レベルが必要かを具体的に検討することが、快適な住まいを実現する鍵となるでしょう。

特に木造住宅の音漏れは注意が必要

日本の戸建て住宅で最もポピュラーなのが木造住宅ですが、音漏れの観点から見ると、他の構造に比べて注意が必要な側面があります。

住宅の主な構造には、木造、鉄骨造、そして鉄筋コンクリート(RC)造の3種類があり、それぞれ防音性能が大きく異なります。

それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 構造 | 特徴 | 防音性能 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 木造 | 柱や梁など主要な構造部に木材を使用。在来工法や2×4工法などがある。 | △ (低い傾向) | コストが安い、設計の自由度が高い、調湿性が高い | 音が響きやすい、遮音性が低い |

| 鉄骨造 | 柱や梁に鉄骨を使用。軽量鉄骨と重量鉄骨がある。 | ◯ (木造より高い) | 耐震性が高い、大空間を作りやすい | 木造よりコストが高い、熱に弱い |

| RC造 | 鉄筋とコンクリートを組み合わせて作る。 | ◎ (非常に高い) | 遮音性・耐火性・耐久性が非常に高い | コストが最も高い、結露しやすい、設計の制約が多い |

この表からも分かる通り、一般的に防音性能は「RC造 > 鉄骨造 > 木造」の順になります。

では、なぜ木造住宅は音が漏れやすいのでしょうか。

その主な理由は、材料の密度と建物の気密性にあります。

音は、質量(重さ)の大きい物体ほど伝わりにくくなる性質があります。

コンクリートのような高密度の材料に比べて、木材は軽くて密度が低いため、音波が透過しやすいのです。

また、木造住宅は構造上、鉄骨造やRC造に比べて隙間が生まれやすく、気密性が低くなりがちです。

この隙間が音の通り道となり、音漏れの原因となります。

特に、日本の伝統的な「在来軸組工法」は、柱と梁で構造を支えるため、壁の部分には設計の自由度が高い一方で、気密性の確保が難しい側面がありました。

近年では、高気密・高断熱住宅の普及に伴い、木造住宅の気密性も格段に向上しています。

例えば、「2×4(ツーバイフォー)工法」は、壁や床などの「面」で建物を支える構造のため、在来工法に比べて気密性が高く、結果として防音性能も高くなる傾向があります。

しかし、それでもRC造のような質量のある構造には及びません。

特に、子供が走り回るドスドスという低い音(個体伝播音)は、軽い木造の床や壁を振動させて伝わりやすく、隣家だけでなく階下にも響きやすいという特徴があります。

もちろん、木造住宅であっても、設計段階で適切な対策を講じることで、防音性能を大幅に高めることは可能です。

遮音材や吸音材を壁の中に追加したり、窓を防音仕様にしたりと、様々な方法があります。

大切なのは、木造住宅の音響的な特性を理解したうえで、自分たちの暮らしに必要な防音レベルをハウスメーカーに伝え、適切な対策を予算に合わせて選択していくことと言えるでしょう。

戸建ての防音で気になる隣への迷惑

一軒家での暮らしにおいて、音の問題で最も気になるのが「お隣さんへの迷惑」ではないでしょうか。

特に住宅が密集しているエリアでは、隣家との距離が数メートルしかないことも珍しくありません。

このような状況で穏やかなご近所関係を維持するためには、音がどのように伝わり、どこから漏れるのかを理解しておくことが非常に重要です。

音が伝わる経路には、大きく分けて二つの種類があります。

- 空気伝播音(空気音): 話し声やテレビの音のように、空気の振動によって伝わる音。

- 固体伝播音(固体音): 子供が床を走り回る音やドアを閉める音のように、建物の構造体(床、壁、天井など)の振動によって伝わる音。

一軒家から隣家への音漏れで問題になりやすいのは、主に空気伝播音です。

そして、この空気伝播音が家の外へ漏れ出す主な「弱点」となるのが以下の箇所です。

- 窓: 住宅の中で最も遮音性能が低い部分です。一般的な単板ガラスの窓は、壁に比べて圧倒的に音を通しやすく、最大の音漏れ原因となります。

- 壁: 壁自体の遮音性能も重要ですが、コンセントボックスやスイッチ周りの隙間なども音の通り道になり得ます。

- 換気口・給気口: 24時間換気システムが義務付けられている現代の住宅では、壁に設けられた換気口が音漏れの経路になります。

- 屋根・天井: 飛行機の騒音など、上からの音に対しては屋根や天井の性能が問われます。

- 床: 2階の足音などが1階に響くのは固体伝播音ですが、それが1階の窓や壁から空気伝播音として隣家に漏れることもあります。

中でも、隣家への音漏れ対策で最も重要視すべきなのは「窓」です。

どれだけ高性能な壁を採用しても、窓の対策が不十分であれば、そこから音が筒抜けになってしまいます。

また、音の伝わり方は、隣家との物理的な距離だけでなく、風向きや周辺の環境にも影響されます。

例えば、風上にある家の音は遠くまで届きやすいですし、間に障害物がない場合は音が減衰しにくくなります。

逆に、塀や植栽などがある程度音を遮ってくれる効果も期待できるでしょう。

隣家への迷惑を考える上で大切なのは、「自分たちがうるさいと感じなくても、相手にとっては騒音かもしれない」という想像力です。

特に、生活リズムが異なるご家庭が隣接している場合は注意が必要です。

こちらが活動している昼間の生活音は気にならなくても、相手が就寝している深夜のわずかな物音が、安眠を妨げる原因になることもあります。

これから家づくりを始める方は、設計段階で隣家の窓の位置や寝室の位置などを考慮し、自分たちの家の間取りを工夫するだけでも、将来のトラブルを未然に防ぐことにつながるでしょう。

子供の騒ぐ声はどこまで音漏れする?

子育て世代の多くが最も心配するのが、子供の騒ぐ声による音漏れです。

「子供は元気が一番」とはいうものの、その元気な声や走り回る音がご近所の迷惑になっていないか、常に気を遣っているという方も多いのではないでしょうか。

では、実際に子供の声や足音は、一軒家からどれくらい漏れてしまうものなのでしょうか。

まず、子供の声の特徴として、周波数が高く、甲高いという点が挙げられます。

人間の耳は、この高い周波数の音を敏感に聞き取る性質があるため、同じ音量の低い音に比べて、子供の声はより「響く」「耳障りだ」と感じられやすい傾向にあります。

室内で子供が元気に遊んでいる時の騒ぎ声は、70dBから80dB、時にはそれ以上に達することもあります。

これは、掃除機やセミの鳴き声に匹敵する大きさです。

仮に、一般的な木造住宅(壁の遮音性能 D-40)の室内で、80dBの歓声が上がったとしましょう。

単純計算では、壁を透過して屋外に漏れる音は40dBとなります。

前述の通り、40dBは静かな住宅街の昼程度の騒音レベルですが、これが断続的に、あるいは夜間に聞こえてくると、隣家の住民にとっては大きなストレスになりかねません。

さらに問題となるのが、走り回ったり飛び跳ねたりする時の「ドスドス」という足音です。

これは「固体伝播音」であり、床を直接振動させて階下や隣の家に伝わります。

空気の振動で伝わる声と違い、固体伝播音は建物の構造体を伝わるため、減衰しにくいという厄介な性質を持っています。

特に、2階が子供部屋になっている場合、その真下にある1階のリビングにいる家族がうるさく感じるのはもちろん、その振動が壁を伝って隣の家まで届いてしまうことも十分に考えられます。

木造住宅の場合、この固体伝播音への対策は特に重要です。

対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 防音マットやカーペットを敷く: 最も手軽で効果的な対策です。衝撃を吸収し、固体伝播音の発生を抑制します。

- 間取りの工夫: 設計段階で、子供部屋の下にはリビングなど、音が響いても比較的気にならない部屋を配置する。隣家と接する側にクローゼットなどを設ける。

- 床構造の強化: 家を建てる際に、床の剛性を高めたり、梁を太くしたり、遮音材を入れたりすることで、振動そのものを伝わりにくくします。

もちろん、子供に「家の中では静かにしなさい」と言い聞かせることも大切ですが、四六時中静かにさせるのは現実的ではありません。

子供がのびのびと過ごせる環境と、ご近所への配慮を両立させるためには、物理的な防音対策が不可欠です。

家づくりにおいては、ハウスメーカーの担当者に「子供が小さいので、足音や声が響きにくい家にしたい」と具体的に要望を伝えることが、満足のいく結果につながるでしょう。

テレビの音漏れは設定や配置で変わる

子供の声や楽器の音ほど大きな音ではないものの、意外な盲点となるのがテレビの音漏れです。

日常生活に溶け込んでいるため、自分たちではなかなか気づきにくいですが、隣家にとっては迷惑な騒音となっている可能性があります。

一般的なテレビ視聴時の音量は50dBから60dB程度とされています。

これは通常の会話レベルであり、昼間であればそれほど問題になることはないかもしれません。

しかし、周囲が寝静まった深夜になると、このレベルの音でもはっきりと聞こえてしまい、隣家の安眠を妨げる原因になり得ます。

特に注意したいのが、映画や音楽ライブなどのコンテンツを迫力あるサウンドで楽しむ場合です。

近年人気のサウンドバーやホームシアターシステムに搭載されている「サブウーファー」は、迫力のある重低音を再生しますが、この低い周波数の音(低周波音)は、壁や窓を透過しやすいという性質を持っています。

高音に比べてエネルギーが強く、建物を振動させることもあるため、隣家に響きやすいのです。

自分たちは臨場感あふれるサウンドを楽しんでいるつもりでも、お隣さんには「ドンドン」「ズンズン」という不快な振動音だけが伝わっている、という事態も起こりかねません。

では、テレビの音漏れを防ぐには、どのような対策が有効なのでしょうか。

専門的な工事をしなくても、設定や配置の工夫で改善できることもあります。

テレビ本体の設定を見直す

多くのテレビには、夜間の視聴に配慮した「ナイトモード」や「ボイスクリア」といった機能が搭載されています。

これらのモードは、大きな効果音やBGMの音量を抑えつつ、人の声(セリフ)を聞き取りやすく調整してくれるため、全体の音量を上げすぎずに済みます。

また、イコライザー機能で低音域のレベルを下げるだけでも、音漏れの抑制に効果が期待できます。

配置を工夫する

テレビを隣家と接している壁際にぴったりと付けて設置すると、テレビの背面スピーカーから出た音が直接壁を振動させ、音が伝わりやすくなります。

対策として、壁から少し離して設置する、テレビと壁の間に吸音効果のあるボードなどを置く、といった方法が考えられます。

また、テレビ台に防振ゴムやインシュレーターを設置して、床への振動を抑えるのも有効です。

ヘッドホンやネックスピーカーを活用する

深夜に映画やゲームを大音量で楽しみたい場合は、やはりヘッドホンやイヤホンの使用が最も確実な対策です。

最近では、耳を塞がずに首にかけて使う「ネックスピーカー」も人気で、家族に迷惑をかけずに自分だけの迫力あるサウンドを楽しむことができます。

これらの小さな工夫を積み重ねることで、ご近所に気兼ねなくテレビを楽しむことが可能になります。

家を建てる際には、リビングのテレビを設置する壁の位置を、隣家の寝室から遠ざけるといった間取りの配慮も有効な対策となるでしょう。

ピアノの音がご近所トラブルになる可能性

一軒家で楽器を演奏したい、特にピアノを楽しみたいと考えている方にとって、音漏れは最も深刻な問題の一つです。

ピアノの音は非常に大きく、一般的なアップライトピアノでも80dB~100dB、グランドピアノになると110dBを超えることもあります。

これは、電車が通過するガード下や、飛行機のエンジン音に匹敵するほどの騒音レベルです。

これほど大きな音が、対策の不十分な家から漏れ出してしまえば、ご近所トラブルに発展する可能性が非常に高いことは想像に難くありません。

「うちは一軒家だから大丈夫」という安易な考えは禁物です。

標準的な住宅の壁(D-40)では、100dBのピアノの音は60dBに減衰して外に漏れます。

60dBは、普通の会話やテレビの音に相当しますが、これが途切れることなく長時間続くと、多くの人にとって耐えがたい騒音と感じられるでしょう。

ピアノの音漏れ対策を考える上で、まず検討したいのがピアノの種類です。

- アコースティックピアノ(アップライト・グランド): 生の弦をハンマーで叩いて音を出すため、音量調節が難しい。最も本格的な防音対策が必要。

- サイレントピアノ・ハイブリッドピアノ: アコースティックピアノに消音機能を付けたもの。ヘッドホンを使えば、周囲を気にせず夜間でも練習が可能。

- 電子ピアノ: スピーカーから音を出すため、自由に音量調節ができる。ヘッドホンも使用可能で、音漏れ対策としては最も手軽。

これからピアノを始める、あるいは買い替える予定がある場合は、ライフスタイルや住環境に合わせて、サイレント機能付きのピアノや電子ピアノを選択することが、トラブルを避ける賢明な判断と言えます。

しかし、すでにアコースティックピアノをお持ちで、その音色を存分に楽しみたいという場合は、より本格的な防音対策が必要不可欠です。

最も確実な方法は、部屋自体を「防音室」にリフォーム、あるいはユニット型の防音室を設置することです。

防音室には、遮音性能を示す「Dr等級」という指標があります。ピアノを演奏する場合、少なくとも「Dr-35」から「Dr-40」レベルの性能が推奨されます。

これにより、室内で100dBの音を出しても、室外ではささやき声以下のレベルまで音を小さくすることができます。

防音室の設置には、数十万円から数百万円の費用がかかりますが、音の問題を根本的に解決し、時間を気にせず心ゆくまで演奏に集中できる環境は、何物にも代えがたい価値があるでしょう。

家づくりの設計段階であれば、防音室を組み込んだ間取りを計画することで、より効率的かつデザイン性を損なわずに設置することが可能です。

ハウスメーカーの中には、音楽室やシアタールームの施工実績が豊富な会社もあります。

趣味を大切にした家づくりを考えている方は、そうした専門的な相談ができる会社を選ぶことが成功への近道となるでしょう。

\300万円以上の値引き実績あり!/

- 家づくりアンケート回答(約3分)

- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

理想の家のために一軒家の音漏れはどれくらい対策できるか

- 設計時にできる音漏れを防ぐための対策

- 家を建てた後でもできる防音対策

- 音漏れ対策に強いハウスメーカーの選び方

- 複数社からの一括見積もりがお得な理由

- 無料見積もりはタウンライフ家づくりが便利

- まとめ:後悔しないために一軒家の音漏れはどれくらいか知ろう

設計時にできる音漏れを防ぐための対策

一軒家の音漏れ問題に対して、最も効果的かつ効率的な対策を講じられるのが「家づくりの設計段階」です。

家が完成してからでは大掛かりな工事が必要になるような対策も、設計時であれば比較的少ないコストで、建物の構造と一体化させて組み込むことができます。

後悔しない家づくりのために、設計段階で検討すべき防音対策のポイントを具体的に見ていきましょう。

1. 間取りの工夫で音の発生源と隣家を遠ざける

まず基本となるのが、間取りの工夫です。

音の問題は、発生源からの距離が遠くなるほど小さくなります。

この原則を利用し、音が発生しやすい部屋と、静かに過ごしたい部屋、そして隣家との位置関係を考慮して間取りを計画します。

- 音の発生源をまとめる: キッチン、浴室、トイレなどの水回りや、LDK、子供部屋といった音が響きやすい空間は、できるだけ一箇所にまとめる。

- 隣家との間に緩衝地帯を設ける: 隣家と接する側の壁面には、寝室や書斎のような静けさを求める部屋ではなく、クローゼットや収納、廊下などを配置する。これにより、収納物が吸音材の役割も果たしてくれます。

- 上下階の配置を考慮する: 2階の子供部屋やトイレの真下に、1階の寝室が来ないようにする。足音や配水管の音が直接響くのを防ぎます。

2. 壁・天井・床の遮音性能を高める

建物の構造自体に、音を伝えにくくする工夫を施します。

壁の中に、密度の高い「遮音材」や、音を吸収する「吸音材」(グラスウールやロックウールなど)を追加するのが最も一般的な方法です。

また、石膏ボードを二重に貼る「強化石膏ボード」は、コストを抑えつつ遮音性能を高めるのに有効です。

床の固体伝播音対策としては、床材の下に遮音マットを敷いたり、2階の床を支える梁を太くしたり、本数を増やしたりして床の剛性を高める方法があります。

3. 最も重要な「窓」の対策を徹底する

前述の通り、住宅の音漏れにおける最大の弱点は窓です。

壁の性能をいくら上げても、窓がおろそかでは意味がありません。

窓の防音対策は、費用対効果が最も高い投資の一つと言えるでしょう。

| 窓の種類 | 特徴 | 防音性能 |

|---|---|---|

| 単板ガラス | 一枚のガラスでできた窓。最も一般的だが防音性は低い。 | × |

| 複層ガラス(ペアガラス) | 二枚のガラスの間に空気層がある。主に断熱目的だが、単板よりは防音性も向上。 | △ |

| 異厚複層ガラス | 二枚のガラスの厚みを変えたもの。特定の周波数の音が共振するのを防ぎ、防音効果が高い。 | ◯ |

| 防音合わせガラス | 二枚のガラスの間に特殊な遮音膜を挟んだもの。最も防音性能が高い。 | ◎ |

| 二重窓(内窓) | 既存の窓の内側にもう一つ窓を設置する。空気層が厚くなり、非常に高い防音効果を発揮する。 | ◎ |

4. 換気口やコンセント周りにも配慮する

見落としがちなのが、換気口やコンセントボックスなどの小さな開口部です。

ここからも音は漏れます。

対策として、防音フード付きの換気口を選んだり、コンセントボックスの裏側に気密・防音カバーを設置したりといった細かい配慮が、家全体の防音性能を高める上で重要になります。

これらの対策は、すべてを盛り込むと当然コストも上昇します。

大切なのは、自分たちのライフスタイル(楽器を弾く、子供が小さいなど)や、立地条件(線路沿い、幹線道路沿いなど)をハウスメーカーに正確に伝え、どこに優先的にお金をかけるべきか、専門家のアドバイスを受けながら決めていくことです。

家を建ててからでもできる防音対策

「すでに家を建ててしまった」「中古の一軒家を購入したけれど、住んでみたら意外と音が漏れて気になる」という場合でも、諦める必要はありません。

家が完成した後からでも、リフォームやDIYによって防音性能を向上させることは可能です。

対策は、手軽にできるものから本格的な工事まで様々です。

予算や悩みの深刻度に応じて、適切な方法を選びましょう。

1. DIYでできる手軽な対策

まずは、コストを抑えて自分ですぐに始められる対策です。

劇的な効果は期待できないかもしれませんが、複数の対策を組み合わせることで、ある程度の改善は見込めます。

- 防音カーテンに替える: 厚手で密度の高い生地でできた防音カーテンは、窓からの音漏れを手軽に軽減できます。遮光や断熱効果を兼ね備えた製品も多くあります。

- 窓やドアに隙間テープを貼る: 窓のサッシやドアの隙間は、音の通り道です。スポンジ状の隙間テープを貼ることで、気密性を高め、音漏れを抑えます。

- 吸音パネル・防音シートを壁に貼る: 楽器を演奏する部屋やオーディオルームなど、特定の部屋の音響を改善したい場合に有効です。フェルト素材などデザイン性の高い吸音パネルも市販されています。壁に貼るだけの防音シートも手軽な対策の一つです。

- 家具の配置を工夫する: 隣家と接する壁側に、背の高い本棚や洋服ダンスなどを置くことで、家具が簡易的な防音壁の役割を果たしてくれます。本や衣類は吸音効果も期待できます。

- 防音マット・カーペットを敷く: 子供の足音など、床の固体伝播音対策には最も効果的です。

2. リフォームによる本格的な対策

DIYでは解決しない深刻な音の問題には、プロによるリフォーム工事を検討します。

費用はかかりますが、効果は確実です。

- 二重窓(内窓)の設置: 後付けできる対策の中で、最も費用対効果が高いのが内窓の設置です。既存の窓はそのままに、室内側にもう一つ窓を取り付けます。外窓と内窓の間に生まれる空気層が強力な防音層となり、騒音を大幅にカットします。断熱性も向上するため、冷暖房効率がアップするというメリットもあります。

- 窓ガラスを防音ガラスに交換する: 既存のサッシを利用して、ガラスのみを防音合わせガラスなどに交換する方法です。内窓を設置するスペースがない場合に有効です。

- 壁・天井の防音工事: 既存の壁の内側にもう一つ壁を作り、その間に遮音材や吸音材を充填する工事です。部屋は少し狭くなりますが、遮音性能は格段に向上します。

- 防音ドアへの交換: 部屋単位での防音を徹底したい場合、ドアの交換も有効です。防音ドアは重量があり、隙間ができないよう気密性の高い構造になっています。

リフォームを検討する際は、複数の業者から見積もりを取り、施工実績や保証内容などをしっかりと比較することが重要です。

音の問題は感覚的な部分も大きいため、担当者が親身に相談に乗ってくれるか、悩みを正確に理解してくれるかも、良い業者を見極めるポイントになるでしょう。

音漏れ対策に強いハウスメーカーの選び方

これから一軒家を建てる方にとって、パートナーとなるハウスメーカー選びは、家づくりの成功を左右する最も重要な決断の一つです。

特に、音漏れ対策を重視する場合、どのハウスメーカーも同じというわけではありません。

各社が持つ技術や標準仕様、そして得意とする分野には違いがあります。

では、音漏れ対策に強いハウスメーカーは、どのように選べばよいのでしょうか。

いくつかの着眼点をご紹介します。

1. 高気密・高断熱を強みとしているか

まず注目したいのが、「気密性」と「断熱性」です。

「C値(相当隙間面積)」で表される気密性と、「UA値(外皮平均熱貫流率)」で表される断熱性は、本来、住宅の省エネ性能を示す指標です。

しかし、家全体の隙間が少なく(高気密)、壁に高性能な断熱材がしっかりと充填されている(高断熱)家は、結果として防音性能も高くなります。

隙間がなければ音は漏れにくく、グラスウールやセルロースファイバーといった繊維系の断熱材は吸音材としての役割も果たすからです。

各社のウェブサイトやカタログで、C値やUA値を公表しているか、またその数値をいかに重視しているかを確認してみましょう。

明確な数値を掲げ、その性能に自信を持っているメーカーは、音の問題に対しても信頼がおける可能性が高いと言えます。

2. 遮音性能に関する具体的な数値(D値など)を提示できるか

「うちは防音性も高いですよ」といった曖昧な説明だけでなく、壁や床、窓の遮音性能について「D値」などの具体的な数値で示してくれるかどうかも重要なポイントです。

標準仕様でどの程度の遮音性能が確保されているのか、オプションで性能を上げる場合、どのような仕様になり、D値がどれくらい向上するのかを明確に説明できるメーカーは、技術的な裏付けがある証拠です。

3. 音楽室やシアタールームの施工実績が豊富か

もし、ピアノの演奏やホームシアターが趣味で、本格的な防音室を検討しているなら、その分野の施工実績が豊富なハウスメーカーを選ぶのが賢明です。

実績のあるメーカーは、音響に関する専門知識やノウハウを蓄積しており、より専門的なアドバイスや、コストを抑えつつ効果を最大化する提案が期待できます。

ウェブサイトの施工事例などで、音楽室やシアタールームの写真が紹介されているかチェックしてみましょう。

4. モデルハウスで実際に防音性能を体感できるか

カタログの数値だけでは、実際の聞こえ方をイメージするのは難しいものです。

可能であれば、モデルハウスや宿泊体験ができる展示場で、実際に外部の音がどれくらい聞こえるか、室内の音がどれくらい外に漏れないかを自分の耳で確かめてみましょう。

担当者に依頼して、室内で音楽を流してもらい、外で聞いてみるなどの簡単な実験をするだけでも、そのメーカーの家の防音性能をリアルに体感できます。

これらのポイントを踏まえつつ、複数のハウスメーカーを比較検討し、自分たちの要望や不安に真摯に向き合ってくれる、信頼できるパートナーを見つけることが、静かで快適な住まいを実現するための鍵となります。

複数社からの一括見積もりがお得な理由

理想のマイホーム、特に音漏れ対策のような性能にこだわりたい家づくりにおいて、最初から1社のハウスメーカーに絞ってしまうのは得策ではありません。

なぜなら、1社だけの情報では、提示されたプランや見積もり金額が、果たして自分たちの要望に対して本当にベストなものなのか、また価格は適正なのかを客観的に判断する基準がないからです。

そこで重要になるのが、「相見積もり(あいみつもり)」、つまり複数の会社から見積もりや提案を取り寄せて比較検討することです。

複数社から一括で見積もりを取ることには、購入者にとって多くのメリットがあります。

1. 価格の比較ができる(コストダウンにつながる)

最大のメリットは、価格競争の原理が働くことです。

各ハウスメーカーは、競合他社がいることを意識するため、最初から不当に高い金額を提示しにくくなります。

同じような仕様や設備でも、会社によって価格設定は異なります。

複数の見積もりを比較することで、おおよその相場観を掴むことができ、価格交渉の材料としても活用できます。

結果として、数十万円、場合によっては数百万円単位でのコストダウンにつながる可能性も十分にあります。

2. プランの比較ができる(より良い提案に出会える)

家づくりは、価格だけで決まるものではありません。

それぞれの会社が、自分たちの要望をどのように解釈し、どのような間取りやデザイン、そして防音対策を提案してくれるのかを比較することが非常に重要です。

A社では思いもよらなかったような斬新な間取りの提案があったり、B社は防音対策に関する非常に専門的な提案をしてくれたりと、各社の強みやアイデアに触れることで、自分たちの理想の家のイメージがより具体的になっていきます。

1社だけの提案では気づけなかった、より良いプランに出会える可能性が格段に高まるのです。

3. 担当者との相性を見極められる

家づくりは、担当者との二人三脚で進めていく長いプロジェクトです。

こちらの要望を正確に汲み取ってくれるか、質問に対して誠実に答えてくれるか、そして何よりも信頼できる人柄か、といった担当者との相性は、満足のいく家づくりにおいて非常に大切な要素です。

複数の会社の担当者と実際に話すことで、どの会社、どの担当者となら安心して家づくりを任せられるかを、自分たちの目で見て判断することができます。

しかし、複数のハウスメーカーを一社一社訪問し、同じ説明を繰り返して見積もりを依頼するのは、大変な時間と労力がかかります。

そこで、こうした手間を大幅に削減してくれるのが、次に紹介する一括見積もりサービスなのです。

無料見積もりはタウンライフ家づくりが便利

複数のハウスメーカーから効率的に情報を集め、比較検討したいと考えたときに、非常に便利なツールとなるのが「タウンライフ家づくり」のような無料の一括見積もりサービスです。

「タウンライフ家づくり」は、家づくりを検討している方が、一度の入力で複数の優良ハウスメーカーや工務店から、オリジナルの「間取りプラン」「資金計画書」「土地情報」を無料で取り寄せることができるオンラインサービスです。

なぜ、多くの家づくり経験者がこのサービスをおすすめするのか、その具体的なメリットを見ていきましょう。

1. 自宅にいながら、完全無料で利用できる

最大の魅力は、その手軽さです。

わざわざ住宅展示場に足を運ばなくても、パソコンやスマートフォンから24時間いつでも、簡単な質問に答えていくだけで、複数の会社に一括で資料請求や見積もりの依頼ができます。

しかも、これらのサービスはすべて無料で提供されているため、利用者側には一切費用がかかりません。

忙しい共働きのご夫婦や、小さなお子さんがいて外出が難しいご家庭でも、気軽に家づくりの第一歩を踏み出すことができます。

2. オリジナルの「間取りプラン」がもらえる

一般的な一括資料請求サイトと「タウンライフ家づくり」が大きく異なる点は、単なるカタログ送付だけでなく、あなたの要望に合わせて作成されたオリジナルの間取りプランを提案してもらえることです。

「音漏れ対策を重視したい」「ピアノを置く防音室が欲しい」といった具体的な要望を伝えることで、各社が知恵を絞った、具体的なプランニングを見ることができます。

これにより、机上の空論ではなく、実際の家づくりをリアルにイメージしながら比較検討を進めることが可能になります。

3. 厳選された優良企業のみが参加

「タウンライフ家づくり」に参加しているのは、国の厳しい基準をクリアした優良ハウスメーカーや工務店ばかりです。

提携企業数は全国で1,100社以上(2024年時点)にも及び、大手ハウスメーカーから、地域に根差した信頼できる工務店まで、幅広い選択肢の中から自分たちに合った会社を探すことができます。

自分で一から優良な会社を探す手間が省け、安心して相談できるパートナーと出会える確率が高まります。

4. しつこい営業が少ない

一括見積もりで心配なのが、その後のしつこい営業電話ではないでしょうか。

「タウンライフ家づくり」では、利用者自身が興味を持った会社とだけやり取りを進める形式が基本であり、不要な営業を断りやすい仕組みが整っています。

自分たちのペースでじっくりと家づくりを進めたい方にとって、この点は大きな安心材料となるでしょう。

このように、「タウンライフ家づくり」を活用することで、家づくりの初期段階でかかる時間と労力を大幅に削減しつつ、質の高い情報を効率的に集めることができます。

一軒家の音漏れはどれくらいかという不安を解消し、理想の住まいを実現するためにも、まずはこうした便利なサービスを利用して、多くの選択肢の中から最適な答えを見つけ出すことを強くおすすめします。

【まとめ】後悔しないために一軒家の音漏れはどれくらいか知ろう

ここまで、一軒家の音漏れはどれくらいなのかという疑問を軸に、その実態から具体的な対策までを詳しく解説してきました。

一軒家だからといって、必ずしも音が漏れないわけではなく、その防音性能は建物の構造や仕様、そして生活スタイルによって大きく変わることをご理解いただけたかと思います。

特に、日本の戸建てに多い木造住宅は、鉄骨造やRC造に比べて音が響きやすい特性を持っています。

子供の元気な声や足音、テレビの重低音、ピアノなどの楽器の音は、自分たちが思っている以上に外に漏れ、ご近所トラブルの原因となる可能性があります。

しかし、過度に心配する必要はありません。

家づくりの設計段階で、間取りを工夫したり、壁や窓の性能を高めたりといった適切な対策を講じることで、音の問題は十分に解決できるからです。

また、すでに建てられた家であっても、内窓の設置や防音カーテンの利用など、後からできる対策も数多く存在します。

最も重要なのは、「これくらい大丈夫だろう」という安易な思い込みを捨て、音の問題に真剣に向き合うことです。

そして、その解決策を一緒に考えてくれる、信頼できるプロのパートナーを見つけることです。

家づくりは、多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。

その大切なマイホームで、音の問題に悩まされることなく、家族全員がのびのびと快適に暮らしていくために、事前の情報収集と比較検討は決して怠ってはなりません。

複数のハウスメーカーから話を聞き、それぞれの提案を比べることで、初めて自分たちにとってのベストな選択が見えてきます。

その第一歩として、「タウンライフ家づくり」のような一括見積もりサービスを活用し、効率的に多くの情報を集めてみてはいかがでしょうか。

あなたの家づくりが、音の不安から解放され、心から満足のいくものになることを願っています。

- 一軒家の音漏れは建物の構造で大きく異なる

- 防音性能は一般的にRC造が最も高く木造は低い傾向にある

- 子供の声や足音は特に響きやすく注意が必要

- テレビの重低音やピアノの音は壁を透過しやすい

- 音漏れの最大の弱点は壁よりも窓である

- 設計時に間取りを工夫することが防音対策の基本

- 隣家と接する壁側に収納を設けるのは効果的

- 壁に遮音材や吸音材を入れることで性能は向上する

- 最も費用対効果の高い対策は二重窓の設置

- 家を建てた後でも防音カーテンや防音マットで対策可能

- 高気密高断熱の家は結果的に防音性も高い

- 音漏れ対策に強いハウスメーカー選びが重要

- 複数のハウスメーカーから見積もりを取ることが成功の鍵

- 相見積もりはコストダウンとより良いプラン発見につながる

- タウンライフ家づくりなら無料で複数の間取りプランを比較できる

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、

自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。

そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。

気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

▼オリジナル間取りプランの例▼

『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓

- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい

- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い

- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい