夢のマイホーム計画、希望に胸を膨らませる一方で、「本当にこの選択で良いのだろうか」「予算内で理想を叶えるなんて無理なのでは」といった不安を感じていませんか。

実際に、家づくりを終えた多くの人が、何かしらの点で妥協を経験しています。

しかし、計画段階で正しい知識を持ち、ポイントを押さえることで、マイホームで妥協ばかりという事態を避け、後悔を最小限に抑えることは十分に可能です。

家づくりにおける後悔は、多くの場合、情報不足や優先順位の曖昧さから生じます。

例えば、注文住宅を建てる際、多くの人が頭を悩ませるのが土地選びです。

理想のエリア、日当たり、広さなど、条件を挙げればきりがありませんが、すべてを満たす土地を見つけるのは至難の業でしょう。

また、家族が多くの時間を過ごすリビングを中心とした間取りの設計、日々の使い勝手を左右するキッチンや収納の仕様、そしてなにより重要な費用と予算のバランスなど、決断すべき項目は多岐にわたります。

どのハウスメーカーに依頼するかという選択も、家の品質や満足度を大きく左右する重要な決断です。

安易な妥協は、住み始めてからの「こうすればよかった」という日々のストレスにつながりかねません。

この記事では、マイホームづくりで多くの方が直面する妥協点や後悔のポイントを具体的に解説し、それを乗り越えるための賢い進め方をご紹介します。

土地や間取り、費用といった重要な要素で失敗しないためのコツから、信頼できるハウスメーカーの見極め方、そして後悔を防ぐための最終チェックポイントまで、網羅的に掘り下げていきます。

複数の会社から見積もりを取り、比較検討することの重要性も理解できるでしょう。

この記事を最後まで読めば、マイホームで妥協ばかりになることを防ぎ、家族みんなが納得できる理想の家づくりを実現するための道筋が見えてくるはずです。

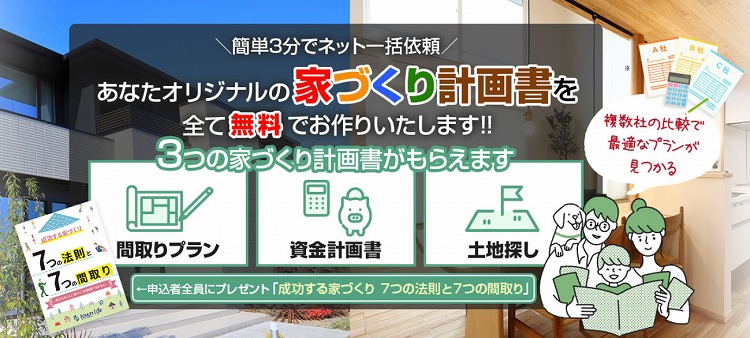

なお、複数のハウスメーカーの見積もりを比較・検討するならコチラがとても便利です。

無料&一括で人気ハウスメーカーから、見積もりとオリジナル間取りプランを取得できますよ。

- 多くの人が妥協するポイントがわかる

- 家づくりで妥協してはいけない点が明確になる

- 後悔しない土地や間取り選びのコツを学べる

- 無理のない予算計画と費用管理の方法を理解できる

- 信頼できるハウスメーカーの見つけ方がわかる

- 家族と円滑に優先順位を決めるヒントが得られる

- 複数社から見積もりを取る重要性がわかる

\300万円以上の差がつく/

複数社比較の相見積もりは

やらないと損!!

▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です

希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ

さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!

▼成功する家づくりプレゼント▼

- 希望の家の質問に回答(約3分)

- ハウスメーカーを選択(複数可)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

マイホームで妥協ばかりの後悔を避けるためのポイント

- 注文住宅で多くの人が妥協していることとは?

- 後悔しないために土地選びで妥協してはいけない点

- 間取りやリビングで失敗しないためのコツ

- 見落としがちな収納とコンセント位置の重要性

- キッチンなど水回りの安易な妥協は危険

注文住宅で多くの人が妥協していることとは?

注文住宅と聞くと、すべてを思い通りにできる自由な家づくりをイメージするかもしれません。

しかし、現実には予算や土地の条件、法的な制約など、さまざまな壁が立ちはだかります。

そのため、残念ながら多くの人が何らかの点で妥協を余儀なくされているのが実情です。

では、具体的にどのような点で妥協するケースが多いのでしょうか。

家づくり経験者へのアンケート調査などを見ると、妥協点の傾向が見えてきます。

これから家づくりを始める方にとって、先輩たちの経験は非常に価値のある情報源となるでしょう。

多くの人が妥協するポイントの具体例

家づくりで妥協されがちなポイントは、大きく分けて「建物外部」と「建物内部」に関するものがあります。

それぞれについて、よくある妥協点を下の表にまとめました。

| 分類 | 妥協しがちなポイント | 妥協する主な理由 |

|---|---|---|

| 建物外部 | 外構(庭、駐車場、フェンスなど) | 建物本体に予算を使い切り、後回しになりがち |

| 建物外部 | 外壁材や屋根材のグレード | 初期費用を抑えるため、標準仕様で我慢する |

| 建物内部 | 内装材(壁紙、床材)の質 | 面積が広いため、グレードを上げると費用が大幅に増える |

| 建物内部 | 住宅設備のグレード(キッチン、風呂など) | 最新機能やデザイン性の高いものは高価なため |

| 建物内部 | 窓の数や大きさ、性能 | 断熱性能の高い窓は高価。防犯面で数を減らすことも |

| 建物内部 | 造作家具 | 既製品よりもコストがかかるため諦めるケースが多い |

| その他 | 土地の広さや形状 | 希望エリアでは予算内で理想の土地が見つからない |

このように見てみると、やはり妥協の最大の理由は「予算」であることが分かります。

計画段階では夢が膨らみますが、見積もりを見て現実を知り、優先順位の低いものから削っていくというプロセスをたどることが多いようです。

特に、建物本体が完成しないことには住むことができないため、外構は後回しにされがちです。

しかし、「駐車場が未舗装で雨の日にぬかるむ」「隣家との境界が曖昧で落ち着かない」など、住み始めてから不便を感じるケースは少なくありません。

なぜ妥協が生まれるのか?

予算以外にも、妥協が生まれる原因はいくつか考えられます。

- 知識不足:家づくりは初めての経験である人がほとんどです。何が重要で、何を妥協しても影響が少ないのか、判断基準を持たないまま進めてしまうと、後から「あちらを優先すればよかった」と後悔することになります。

- 時間不足:仕事や子育てをしながらの家づくりは、想像以上に多忙です。打ち合わせの時間が十分に取れず、深く考えないまま仕様を決めてしまい、後から変更したくてもできないという状況に陥ることがあります。

- コミュニケーション不足:家族間での理想の共有ができていない、あるいはハウスメーカーの担当者との意思疎通がうまくいっていないと、意図しない形で話が進んでしまうことがあります。

これらの原因を理解し、対策を講じることが、妥協ばかりの家づくりを避けるための第一歩です。

例えば、事前に情報収集を徹底し、自分たちなりの判断基準を持つこと。

スケジュールに余裕を持たせ、一つ一つの決断にじっくり向き合う時間を確保すること。

そして、家族や担当者と密にコミュニケーションを取り、認識のズレをなくしていくことが極めて重要になります。

多くの人がどこで妥協しているかを知ることで、「自分たちにとって本当に譲れないものは何か」を考えるきっかけになります。

他人の妥協点を参考にしつつも、自分たちの価値観に合った優先順位を明確にすることが、満足度の高い家づくりにつながるのです。

後悔しないために土地選びで妥協してはいけない点

マイホーム計画において、建物と同じくらい、あるいはそれ以上に重要とも言えるのが「土地選び」です。

なぜなら、建物は将来的にリフォームや建て替えが可能ですが、土地そのものを動かしたり、周辺環境を変えたりすることはできないからです。

土地選びでの安易な妥協は、一生涯にわたる後悔につながる可能性があります。

ここでは、後悔しないために土地選びで絶対に妥協してはいけない点を具体的に解説します。

立地と周辺環境の重要性

土地の価値を大きく左右するのが立地です。

日々の暮らしの利便性や快適性に直結するため、慎重な検討が求められます。

- 通勤・通学の利便性:最寄り駅やバス停までの距離、時間、混雑具合は毎日のことです。実際に歩いてみたり、時間帯を変えて何度か確認したりすることが大切です。子供の進学なども見据え、学校までの距離や通学路の安全性もチェックしましょう。

- 商業施設の充実度:スーパーマーケット、コンビニ、ドラッグストア、銀行、郵便局などが徒歩圏内にあると、日々の生活が格段に便利になります。

- 医療機関へのアクセス:かかりつけにしたいクリニックや、万が一の際に頼れる総合病院が近くにあるかどうかも、安心して暮らすためには重要なポイントです。

- 子育て環境:公園や図書館などの公共施設の有無、地域の雰囲気、同世代の子供たちの多さなども、子育て世帯にとっては見逃せない要素です。

これらの要素は、現在のライフスタイルだけでなく、10年後、20年後の家族の変化を見据えて考えることが重要です。

今は車での移動が中心でも、将来、免許を返納した後の生活を想像してみることも必要かもしれません。

安全性に関わる要素は見過ごせない

快適な暮らしの土台となるのが「安全」です。

価格が魅力的であっても、安全性に懸念がある土地は避けるべきです。

特に以下の点については、妥協せずに確認する必要があります。

一つ目は、災害リスクです。

自治体が公表しているハザードマップを必ず確認し、洪水、土砂災害、津波などの危険性がどの程度あるのかを把握しましょう。

土地の過去の履歴を調べることも有効です。

以前は沼地や川だった場所は、地盤が弱い可能性があるため注意が必要です。

二つ目は、地盤の強度です。

軟弱な地盤に家を建てると、地震の際に揺れが大きくなったり、建物が傾いたりする「不同沈下」のリスクがあります。

購入前には地盤調査を実施し、必要であれば地盤改良工事を行うことを前提に資金計画を立てる必要があります。

三つ目は、前面道路の状況や交通量です。

道路の幅が狭いと車の出し入れがしにくかったり、緊急車両が入れなかったりする場合があります。

また、交通量が多い道路に面していると、騒音や排気ガス、子供の飛び出しなどの危険性が高まります。

日当たりと法規制の確認

日当たりの良さは、室内の明るさや暖かさ、洗濯物の乾きやすさなど、快適な生活を送る上で欠かせない要素です。

「南向きの土地が良い」と一般的に言われますが、土地の形状や周辺の建物の状況によって日照条件は大きく変わります。

季節や時間帯による日の当たり方の違いを、現地で実際に確認することが理想的です。

また、希望する大きさやデザインの家が建てられるかどうかは、法規制によって決まります。

特に「建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)」と「容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)」、そして「高さ制限」や「斜線制限」といった規制は必ず確認しなければなりません。

せっかく理想の土地を見つけても、希望の家が建てられなければ意味がありません。

土地選びは、家づくりの根幹をなす重要なプロセスです。

目先の価格や条件だけで判断せず、長期的な視点で家族の幸せと安全を守れる土地かどうかを見極めることが、後悔しないための絶対条件と言えるでしょう。

間取りやリビングで失敗しないためのコツ

土地が決まったら、次はいよいよ建物の設計、その中でも中心となる「間取り」の計画に進みます。

間取りは、家族のライフスタイルや日々の動線を具体的に形にする作業であり、住み心地を直接的に左右する最も重要な要素の一つです。

特に家族が集うリビングは、その家の「顔」とも言える空間です。

ここでは、間取りやリビングの計画で失敗し、後悔することがないようにするためのコツを詳しく解説します。

失敗から学ぶ、よくある間取りの後悔

まずは、多くの人が経験しがちな間取りの失敗例を知ることから始めましょう。

他人の失敗は、自分たちの計画を見直すための貴重なヒントになります。

- 生活動線・家事動線が悪い:帰宅してから手洗い、着替え、リビングへ向かう動線がスムーズでない。あるいは、キッチン、洗面所、物干しスペースが離れていて、洗濯のたびに長い距離を移動しなければならないなど。

- 収納が不足している、または使いにくい:収納の量が絶対的に足りない、あるいは収納スペースはあるものの、奥行きが深すぎて奥の物が取り出せない、使う場所としまう場所が離れているなど。

- リビングが狭く感じる:家具を置いたら思った以上に窮屈になった。ソファとテレビの距離が近すぎる、ダイニングテーブルを置くスペースがないなど。

- 音の問題:リビングの音が子供部屋や寝室に響いてしまう。トイレの排水音がリビングから聞こえて気になるなど、プライバシーや快適性が損なわれるケース。

- 採光・通風が不十分:日中でも照明が必要なほど暗い部屋がある。窓を開けても風が通り抜けず、空気がよどみがちなど。

これらの失敗は、図面上の広さや部屋の配置だけを見て、実際の生活を具体的にイメージできていないことが主な原因です。

成功の鍵は「暮らしのシミュレーション」

間取りで失敗しないための最も効果的な方法は、新しい家での一日、一週間、一年間の暮らしを具体的にシミュレーションすることです。

朝起きてから夜寝るまでの家族一人ひとりの動きを、時間軸に沿って想像してみましょう。

例えば、朝の忙しい時間帯、キッチンで朝食の準備をする人、洗面所で身支度をする人、トイレを使う人が混雑しないか。

休日の午後、リビングでくつろぐ家族のそばで、子供が勉強したり遊んだりするスペースは確保できるか。

買い物から帰ってきたとき、荷物を運び込むルートはスムーズか。

こうしたシミュレーションを行うことで、図面だけでは見えてこない課題や改善点を発見できます。

現在住んでいる家の不満点をリストアップすることも非常に有効です。

「ここがこうだったらもっと便利なのに」という不満は、新しい家で実現したい希望そのものです。

将来を見据えた「可変性」のある間取り

家は、これから何十年と住み続ける場所です。

家族構成やライフスタイルは、時間とともに必ず変化します。

子供の成長、独立、そして自分たちの老後までを見据えた、変化に対応できる「可変性」のある間取りを意識することが重要です。

例えば、子供が小さいうちは広い一部屋として使い、成長に合わせて壁や家具で仕切って個室にできるような設計。

あるいは、将来、車椅子での生活が必要になった場合を想定し、廊下の幅を広く取っておいたり、引き戸を採用したり、1階だけで生活が完結できるような間取りにしておくといった配慮です。

リビングに関しても、単に広くするだけでなく、多目的に使える空間づくりが求められます。

リビングの一角にデスクスペースを設ければ、テレワークや子供の学習スペースとして活用できます。

吹き抜けや大きな窓で開放感を演出しつつも、視線が気になる場所には壁を設けるなど、くつろぎと機能性を両立させる工夫が大切です。

間取り計画は、パズルを組み立てるような楽しさがありますが、同時に専門的な知識も必要です。

自分たちの希望をしっかりと固めた上で、設計士や建築士といったプロの視点からアドバイスをもらい、二人三脚で理想の間取りを追求していく姿勢が、後悔のない家づくりにつながります。

見落としがちな収納とコンセント位置の重要性

家づくりにおいて、間取りやデザインといった華やかな部分に意識が向きがちですが、日々の暮らしの快適さを大きく左右する、地味ながらも極めて重要な要素があります。

それが「収納」と「コンセント」の計画です。

この二つは、住み始めてから「ああすればよかった」と後悔するポイントの代表格であり、計画段階でどれだけ細やかに配慮できたかが、生活の質を決定づけると言っても過言ではありません。

安易に考えず、しっかりと計画することが、マイホームで妥協ばかりという事態を避けるために不可欠です。

「量より質」で考える収納計画

収納について多くの人が陥りがちなのが、「とにかくたくさんあれば安心」という考え方です。

しかし、ただやみくもに収納スペースを増やしても、それが使いにくければ意味がありません。

重要なのは「適材適所」の収納、つまり「使う場所の近くに、使うモノを、使いやすくしまう」という考え方です。

- 持ち物の量を把握する:まずは、現在持っているモノをすべてリストアップし、本当に必要なものかを見直すことから始めます。これにより、必要な収納量の目安が分かります。

- どこで何を使うか考える:例えば、掃除機はどの部屋で使うことが多いか、トイレットペーパーのストックはどこに置くのが便利か、といったように、モノの指定席を決めていきます。

- 収納方法を具体的に決める:奥行きの深い収納は使いにくいため、棚板を可動式にしたり、引き出し式の収納用品を活用したりする工夫が必要です。衣類は「畳む」のか「吊るす」のかによって、必要なスペースの形状も変わってきます。

最近では、玄関横にシューズクロークや土間収納を設けて、靴だけでなくベビーカーやアウトドア用品をしまったり、キッチン横にパントリー(食品庫)を設けて、食料品のストックを一括管理したりする間取りが人気です。

生活動線上に収納を配置することで、片付けが楽になり、家全体がすっきりと保たれます。

生活をデザインするコンセント計画

コンセントの数や位置も、住んでみて初めてその重要性に気づくことが多いポイントです。

「ここにコンセントがあれば…」という小さなストレスは、毎日のこととなると意外と大きなものになります。

コンセント計画の基本は、収納計画と同じく「どこで、何を、どのように使うか」を具体的にシミュレーションすることです。

コンセント計画で考慮すべきポイント

家具や家電の配置をあらかじめ決めておくことが大前提です。

テレビ、冷蔵庫、電子レンジといった大型家電はもちろん、ソファの横でスマートフォンを充電したい、ダイニングテーブルでホットプレートを使いたい、といった細かいニーズまで洗い出します。

ロボット掃除機の基地や、Wi-Fiルーターの設置場所も忘れてはならないポイントです。

また、コンセントは数だけでなく「高さ」も重要です。

デスク用のコンセントは机の上に、ベッドサイドのコンセントは枕元に、というように、使いやすい高さに設置することで利便性が格段に向上します。

意外と見落としがちなのが、廊下や収納内部のコンセントです。

廊下にあれば掃除機をかける際に便利ですし、収納内部にあれば充電式の掃除機や電動工具の充電場所として活用できます。

将来的に家電が増えることも想定し、少し余裕を持たせた計画にしておくと安心です。

収納とコンセントは、家のインフラです。

目立つ部分ではありませんが、このインフラがしっかりしているかどうかで、暮らしの快適度は大きく変わります。

設計の最終段階で慌てて決めるのではなく、初期の段階から間取りと一体でじっくりと検討する時間を設けることが、後悔しない家づくりの秘訣です。

キッチンなど水回りの安易な妥協は危険

キッチン、浴室、トイレ、洗面所といった「水回り」の設備は、私たちの生活に欠かせないものであり、毎日何度も使用する場所です。

だからこそ、これらの場所の使い勝手や快適性は、住まいの満足度に直接的な影響を与えます。

水回りの設備は、デザインも機能も多種多様で、グレードによって価格も大きく変動するため、予算削減の対象として妥協点が探られやすい部分でもあります。

しかし、ここでの安易な妥協は、後々の家事の負担増や光熱費の増大、さらには大規模なリフォームにつながる可能性を秘めており、非常に危険です。

毎日の家事を左右するキッチンの選択

キッチンは、単に料理をする場所ではなく、家族の健康とコミュニケーションを育む大切な空間です。

ここでの妥協が、日々の料理のモチベーションや家事の効率を大きく低下させてしまうことがあります。

キッチンの計画で妥協してはいけないポイントは以下の通りです。

- ワークトップの高さ:キッチンの標準的な高さは85cmですが、使う人の身長に合っていないと、腰痛や肩こりの原因になります。ショールームなどで実際に立ってみて、無理のない姿勢で作業できる高さを選ぶことが絶対条件です。

- 通路の幅:一人で作業するのか、夫婦や親子で一緒にキッチンに立つことが多いのかによって、必要な通路幅は変わります。一般的に、一人なら80~90cm、二人なら120cm程度の幅があると、すれ違う際にもストレスがありません。

- 収納力と配置:食器、調理器具、食材など、キッチンはモノで溢れがちです。どこに何をしまうか計画し、必要な収納量を確保することが重要です。特に、ゴミ箱の設置スペースは忘れずに確保しましょう。

- 清掃性:油汚れや水垢が付きやすいキッチンは、掃除のしやすさも重要な選定基準です。継ぎ目の少ないワークトップや、汚れが拭き取りやすい素材のレンジフードなどを選ぶと、日々の手入れが格段に楽になります。

食洗機や高機能なコンロなどの設備は、予算に応じて検討する部分ですが、日々の作業の基本となる「高さ」「幅」「収納」「清掃性」については、決して妥協すべきではありません。

快適性と健康を守る浴室・洗面所・トイレ

浴室や洗面所、トイレは、一日の疲れを癒やし、身だしなみを整えるプライベートな空間です。

これらの場所の快適性は、心身の健康にも影響します。

まず、浴室で重要なのは「断熱性」です。

冬場のヒートショックを防ぐためにも、断熱性能の高い浴槽や壁、床を選ぶことが推奨されます。

また、カビの発生を抑えるための「換気・乾燥機能」や、滑りにくく掃除のしやすい「床材」も、快適さと安全性を保つ上で妥協できないポイントです。

洗面所は、朝の支度の際に家族が集中する場所です。

洗面ボウルの大きさや収納スペースの確保はもちろん、脱衣所としての機能も考慮する必要があります。

洗濯機を置く場合は、そのサイズや扉の開閉スペースも計算に入れなければなりません。

トイレは、清潔さが第一です。

汚れが付きにくく落ちやすい素材や、フチなし形状など、掃除の手間を減らす工夫が施された製品を選ぶと、日々の負担が軽減されます。

水回りの設備は一度設置すると、簡単には交換できません。

交換するとなれば、数十万から数百万円という高額なリフォーム費用がかかることもあります。

目先の数万円をケチった結果、将来的にその何十倍もの出費につながる可能性があるのです。

初期費用を抑えたい気持ちは分かりますが、水回りに関しては、デザインの華やかさよりも、日々の使いやすさ、手入れのしやすさ、そして長期的な視点での耐久性といった実用面を最優先に考えることが、後悔しない家づくりの鉄則です。

\300万円以上の値引き実績あり!/

- 家づくりアンケート回答(約3分)

- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

マイホームで妥協ばかりにならないための賢い進め方

- 家づくりの総費用と予算の適切なバランス

- ハウスメーカー選びで妥協は禁物な理由

- 妥協点を決めるための家族での優先順位の付け方

- 複数社からの見積もりが重要な理由と比較のコツ

- マイホームで妥協ばかりと後悔しないための最終確認

家づくりの総費用と予算の適切なバランス

マイホーム計画を現実的なものにする上で、最も重要かつ頭を悩ませるのが「お金」の問題です。

どれだけ素晴らしい理想の家を描いても、それを実現するための資金がなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。

マイホームで妥協ばかりという結果を招く最大の原因は、この資金計画の甘さにあると言っても過言ではありません。

ここでは、後悔しないための費用の考え方と、適切な予算の立て方について解説します。

「総額」で考えることの重要性

家づくりにかかる費用は、建物の工事費だけではありません。

広告などで目にする「坪単価」や「本体価格」といった言葉に惑わされず、実際に家を建てて住み始めるまでに必要となる「総費用」を把握することが第一歩です。

家づくりの総費用は、主に以下の3つで構成されます。

| 費用の種類 | 内容 | 総費用に占める割合(目安) |

|---|---|---|

| 本体工事費 | 建物そのものを建てるための費用。基礎工事、構造工事、内外装工事など。 | 約70~80% |

| 付帯工事費 | 建物本体以外に必要な工事費用。地盤改良工事、外構工事、給排水・ガス工事、空調工事など。 | 約15~20% |

| 諸経費 | 工事以外にかかる費用。登記費用、各種税金、住宅ローン手数料、火災保険料、引越し費用など。 | 約5~10% |

多くの人が見落としがちなのが、「付帯工事費」と「諸経費」です。

例えば、地盤調査の結果、地盤改良が必要と判断されれば100万円単位の追加費用が発生することもあります。

また、外構工事を後回しにすると、結局は暮らしにくさから追加で工事を行うことになり、かえって高くつくケースも少なくありません。

必ず「総額でいくらかかるのか」という視点を持ち、資金計画を立てることが重要です。

無理のない予算計画の立て方

総費用を把握したら、次はそれをどのように賄うか、つまり予算計画を立てます。

予算は「自己資金(頭金)」と「住宅ローン借入額」の合計で決まります。

まず、自己資金としていくら用意できるかを明確にします。

貯蓄のすべてを頭金につぎ込むのは危険です。

予期せぬ出費に備えるための「予備費」として、総費用の10%程度は現金で残しておくべきでしょう。

次に、住宅ローンの借入額を検討します。

ここで重要なのは、「借りられる額」と「返せる額」は違うということです。

金融機関が提示する借入可能額の上限まで借りてしまうと、将来、教育費の増加や収入の減少があった場合、返済が苦しくなるリスクがあります。

一般的に、年間の返済額が年収の25%以内(返済負担率25%)に収まる範囲が、無理なく返済を続けられる目安とされています。

現在の家賃を基準に考えるのも一つの方法ですが、マイホームでは固定資産税やメンテナンス費用といった新たな維持費が発生することも忘れてはいけません。

ライフプランニングのすすめ

最適な予算を知るためには、長期的な視点での「ライフプランニング」が非常に有効です。

子供の進学、車の買い替え、家族旅行、自分たちの老後資金など、将来にわたって必要となるお金を時系列でシミュレーションしてみましょう。

これにより、住宅ローンにかけられる無理のない金額が見えてきます。

ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのも良いでしょう。

家づくりは、家族の未来をつくることです。

夢を詰め込むだけでなく、現実的なお金の計画をしっかりと立て、適切な予算とのバランスを取ることが、マイホームで妥協ばかりにならず、建てた後も安心して豊かに暮らしていくための絶対条件なのです。

ハウスメーカー選びで妥協は禁物な理由

家づくりは、施主と施工会社が二人三脚で進めていく一大プロジェクトです。

そのパートナーとなるハウスメーカーや工務店選びは、計画の成否を分けると言っても過言ではないほど重要な決断です。

デザインや価格だけで安易に決めてしまったり、「大手だから安心だろう」と深く考えずに契約してしまったりすると、後々大きな後悔につながりかねません。

なぜハウスメーカー選びで妥協してはいけないのか、その理由と賢い選び方について解説します。

ハウスメーカーが家づくりに与える影響

ハウスメーカーは、単に図面通りに家を建てるだけの存在ではありません。

施主の漠然とした要望を具体的なプランに落とし込み、資金計画のアドバイスを行い、複雑な法的手続きを代行し、そして完成後も長期にわたって家のメンテナンスをサポートしてくれる、家づくりの総合的なパートナーです。

パートナー選びを間違えると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 希望が伝わらない・叶えられない:会社の設計思想や工法と、自分たちの希望するデザインや間取りが合っていない場合、満足のいく提案が出てこないことがあります。

- 予算が合わない:得意とする価格帯が自社の予算と大きくかけ離れていると、仕様を大幅にダウングレードせざるを得ず、妥協の連続になってしまいます。

- 施工品質への不安:会社の管理体制がずさんだったり、下請け業者への丸投げ体質だったりすると、手抜き工事や施工ミスといった重大な欠陥につながるリスクが高まります。

- 担当者との相性が悪い:営業担当者や設計担当者とのコミュニケーションがうまくいかないと、些細な認識のズレが積み重なり、大きな不満やトラブルに発展することがあります。

- アフターサービスへの不満:建てた後の定期点検や補修対応が遅い、あるいは不誠実であると、安心して長く住み続けることができません。

家の品質も、住んでからの満足度も、すべてはハウスメーカー選びにかかっているのです。

自分たちに合った会社の選び方

では、数多くのハウスメーカーの中から、どのようにして最適な一社を見つければよいのでしょうか。

重要なのは、一つの側面だけでなく、多角的な視点で各社を比較検討することです。

比較検討すべきポイント

| 比較項目 | チェックすべき内容 |

|---|---|

| デザイン・設計力 | 自社の好みに合ったデザインか。過去の施工事例は魅力的か。自由設計への対応度は高いか。 |

| 住宅性能 | 耐震性、断熱性、気密性といった家の基本性能は十分か。長期優良住宅などに対応しているか。 |

| 得意な工法 | 木造軸組、2×4(ツーバイフォー)、鉄骨、RC(鉄筋コンクリート)など、各工法の特徴を理解し、自分たちの希望に合っているか。 |

| 価格・坪単価 | 自社の予算感と合っているか。標準仕様の内容は何か、どこからがオプションになるのか。 |

| 担当者の対応 | 要望を親身に聞いてくれるか。専門的な知識は豊富か。レスポンスは早いか。信頼できる人柄か。 |

| アフターサービス・保証 | 定期点検の頻度や内容はどうか。保証期間は十分か。会社の経営状態は安定しているか。 |

これらの情報を集めるためには、インターネットでの情報収集はもちろん、住宅展示場に足を運んでモデルハウスを体感したり、実際にその会社で家を建てた人の口コミを調べたりすることが有効です。完成見学会に参加して、等身大の家を見てみるのも良いでしょう。

そして、最も重要なアクションが「複数の会社から同じ条件で見積もりとプラン提案を受ける」ことです。

これにより、各社の価格設定や提案力を客観的に比較することができます。

家づくりは高額な買い物です。

焦って決断せず、じっくりと時間をかけて複数の会社を比較し、心から「この会社となら理想の家づくりができる」と信頼できるパートナーを見つけ出すこと。

それこそが、妥協せず、後悔しない家づくりを実現するための王道なのです。

妥協点を決めるための家族での優先順位の付け方

家づくりを進めていくと、ほとんどの場合、すべての希望を叶えることは難しいという現実に直面します。

予算の壁、土地の制約、法規制など、さまざまな要因によって、何かを諦め、何かを選ぶという「選択」を迫られます。

このとき、家族の間で意見がまとまらず、計画が停滞したり、険悪な雰囲気になったりすることは少なくありません。

そうならないためには、感情的に対立するのではなく、論理的かつ円満に「我が家の優先順位」を決めるプロセスが不可欠です。

ここでは、そのための具体的な方法と考え方を紹介します。

ステップ1:全員の「夢」を洗い出す

まずは、先入観や制約を一旦すべて取り払い、家族一人ひとりがマイホームで実現したい「夢」や「希望」を自由にリストアップすることから始めます。

「広いリビングが欲しい」「対面キッチンがいい」「書斎が欲しい」「庭でバーベキューがしたい」「収納はたくさん」など、どんな些細なことでも構いません。

この作業は、付箋やノートを使って、各自が思いつくままに書き出していくのが効果的です。

この段階で重要なのは、お互いの希望を否定しないことです。

「そんなの無理だよ」「お金がかかる」といったネガティブな発言はせず、まずは全員の夢をテーブルの上に並べ、可視化することが目的です。

これにより、家族がそれぞれどんな暮らしを思い描いているのかを共有し、理解することができます。

ステップ2:「なぜ?」を深掘りし、価値観を共有する

次に、リストアップされた各項目について、「なぜそれが欲しいのか?」という理由を全員で話し合います。

この「なぜ?」の深掘りが非常に重要です。

例えば、「広いリビングが欲しい」という希望の裏には、「家族が自然と集まる空間にしたい」「友人を招いてホームパーティーがしたい」「子供がのびのびと遊べるようにしたい」といった、異なる背景や価値観が隠れているかもしれません。

「対面キッチンがいい」という希望も、「料理をしながら子供の様子を見たい」という理由なのか、「家族と会話しながら料理を楽しみたい」という理由なのかで、重視すべきポイントが変わってきます。

このように、表面的な要望の奥にある本質的なニーズや価値観を共有することで、代替案を探るきっかけにもなります。

例えば、「友人を招きたい」のであれば、リビング自体を広くする代わりに、リビングとつながるウッドデッキを設けるという選択肢も考えられるでしょう。

ステップ3:「絶対に譲れない」「できれば欲しい」「なくても良い」に分類する

全員の価値観を共有できたら、いよいよ優先順位を付けていきます。

洗い出した希望リストを、以下の3つのカテゴリーに分類していくのがおすすめです。

- Must(絶対に譲れないもの):これがないと家を建てる意味がない、というレベルの最重要項目。家族の健康や安全に関わること、どうしても実現したいライフスタイルの核となる部分などが該当します。

- Want(できれば欲しいもの):あると嬉しいが、Must項目を叶えるためなら諦めても良いもの。生活の質を向上させる設備や、デザイン的なこだわりなどが多く含まれます。

- Don't Need(なくても良いもの):他の人の意見を聞いたり、よく考えたりした結果、自分たちには必要ないと思えるようになったもの。

この分類作業を家族全員で行うことで、自然と「我が家にとって本当に大切なものは何か」という共通認識が形成されていきます。

予算オーバーで何かを削らなければならなくなった際にも、このリストがあれば判断に迷いません。

最初に削るべきは「Want」の項目であり、「Must」の項目は最後まで守り抜く、という明確な基準ができるのです。

家づくりは、家族の未来を一緒につくる共同作業です。

この優先順位付けのプロセスを通じて、お互いの想いを尊重し、じっくりと対話を重ねることが、全員が納得できる「妥協」と、満足度の高い家づくりにつながるのです。

複数社からの見積もりが重要な理由と比較のコツ

家づくりにおいて、多くの人が一度は「相見積もり(あいみつもり)」という言葉を耳にするでしょう。

相見積もりとは、複数の会社から同じ条件で見積もりを取り、内容や価格を比較検討することです。

手間がかかるため、「面倒くさい」「最初に気に入った一社に任せたい」と感じる人もいるかもしれません。

しかし、マイホームで妥協ばかりという最悪の事態を避け、賢くお得に家を建てるためには、この相見積もりが極めて重要なプロセスとなります。

その理由と、効果的な比較のコツを解説します。

なぜ相見積もりは「必須」なのか?

一社だけの見積もりでは、提示された価格やプランが果たして適正なのか、客観的に判断する術がありません。

相見積もりを行うことには、主に以下のようなメリットがあります。

- 適正な価格相場がわかる:複数の見積もりを比較することで、自分たちが建てたい家の工事費や設備の価格相場を把握できます。これにより、一社だけが不当に高い(あるいは安すぎる)価格を提示していないかを見抜くことができます。

- 各社の強みや提案力を比較できる:同じ要望を伝えても、会社によって提案してくる間取りやデザイン、仕様は異なります。A社はデザイン性に優れている、B社は住宅性能を重視している、C社はコストパフォーマンスが高いなど、各社の特徴が明確になり、自分たちの価値観に最も合う会社を選びやすくなります。

- 価格交渉の材料になる:「B社ではこの仕様が標準で付いてきたのですが…」といったように、他社の見積もりを材料に価格や仕様の交渉がしやすくなります。健全な競争原理が働き、より良い条件を引き出せる可能性が高まります。

- 担当者の姿勢や相性を見極められる:見積もりの内容や説明の丁寧さ、質問への対応の速さなどから、各社の担当者の知識レベルや誠実さを比較できます。長期的なパートナーとして信頼できる相手かどうかを見極める良い機会になります。

相見積もりは、単に価格を比較するためだけではなく、自分たちにとって最高のパートナーを見つけ出すための重要な情報収集活動なのです。

効果的な見積もり比較のコツ

ただやみくもに見積もりを集めても、各社の書式や項目がバラバラで、正確な比較は困難です。

相見積もりの効果を最大化するためには、いくつかのコツがあります。

まず、比較する会社は3~5社程度に絞るのが現実的です。

多すぎると、各社との打ち合わせや情報整理に追われ、かえって判断が鈍ってしまいます。

次に、各社に伝える要望や条件を統一することが絶対条件です。

延床面積、階数、部屋数、希望する設備のグレードなど、できるだけ同じ条件で見積もりを依頼しなければ、公平な比較はできません。

そして、提出された見積書を比較する際には、総額だけでなく、その内訳を詳細にチェックすることが重要です。

見積書比較のチェックポイント

| チェック項目 | 見るべきポイント |

|---|---|

| 工事項目 | 「〇〇工事一式」とまとめられていないか。どのような工事にいくらかかるのか、詳細な内訳が記載されているか。 |

| 標準仕様 | キッチンや風呂、壁紙などの標準仕様の内容は何か。どこからがオプションで追加費用がかかるのか。A社では標準のものがB社ではオプション、というケースは頻繁にあります。 |

| 付帯工事費 | 地盤改良工事、外構工事、給排水工事などが含まれているか。含まれていない場合、別途いくら必要になるのかを確認する必要があります。 |

| 諸経費 | 登記費用やローン手数料、税金などが含まれているか。見積もりに含まれない費用が他にないかを確認します。 |

最近では、インターネット上で希望条件を入力するだけで、複数のハウスメーカーや工務店から無料で間取りプランや資金計画の提案を受けられる「一括見積もりサイト」も人気です。

手間をかけずに多くの会社を比較検討できるため、家づくりの初期段階で活用してみる価値は大きいでしょう。

納得のいく家づくりは、納得のいくパートナー選びから始まります。

そのためには、相見積もりというプロセスを決して妥協せず、じっくりと腰を据えて取り組む姿勢が何よりも大切なのです。

マイホームで妥協ばかりと後悔しないための最終確認

家づくりの長い道のりを経て、いよいよ契約という最終段階が見えてくると、安堵感から細かな確認を怠ってしまうことがあります。

しかし、「神は細部に宿る」という言葉があるように、最後の詰めが甘いと、住み始めてから「こんなはずではなかった」という後悔につながりかねません。

マイホームで妥協ばかりだったと感じないために、そして心から満足できる家を手に入れるために、これまでのプロセスを振り返り、最終確認を行いましょう。

ここでは、契約前にチェックすべき最後のポイントをリストアップします。

計画の原点に立ち返る「優先順位」の再確認

長い打ち合わせの過程で、当初の目的や希望がブレてしまっていることがあります。

たくさんのオプションや提案を見ているうちに、本来それほど重要でなかったはずのものが、とても魅力的に見えてくることはよくある話です。

まずは、家族で決めた「我が家の優先順位リスト」をもう一度見返しましょう。

- 「絶対に譲れない(Must)」と決めた項目は、すべてプランに反映されていますか?

- 予算の都合で諦めた点は、本当に納得できていますか?代替案はないでしょうか?

- 逆に、優先順位が低いはずの「できれば欲しい(Want)」項目に、過大なコストをかけていませんか?

この最終プランが、本当に「自分たちらしい暮らし」を実現できるものになっているか、冷静に見つめ直すことが大切です。

特に、妥協した点については、なぜそれを妥協するのか、そしてその妥協が将来の生活にどのような影響を与える可能性があるのかを家族全員で再認識し、納得しておく必要があります。

図面と仕様書の徹底的な読み込み

契約書に添付される膨大な量の図面(配置図、平面図、立面図、展開図など)や仕様書は、専門用語も多く、すべてを理解するのは大変な作業です。

しかし、ここに自分たちの家づくりのすべてが書かれています。

少しでも疑問や不安に思う点があれば、決して曖昧なままにせず、担当者に質問して完全にクリアにしてください。

チェックリストの例

- 間取り:部屋の広さや配置は希望通りか。家具や家電を置いた後の生活スペースは十分か。

- 収納:各収納の大きさ、奥行き、棚の仕様は適切か。

- 窓:位置、大きさ、種類、開閉方法は適切か。隣家からの視線は気にならないか。

- コンセント・スイッチ:位置と数は十分か。高さは使いやすいか。

- 仕様:床材、壁紙、キッチン、風呂、トイレなどのメーカー、型番、色は間違いないか。標準仕様とオプション仕様の範囲は明確か。

「言った、言わない」のトラブルを防ぐためにも、口約束は信用せず、すべての決定事項が書面に反映されていることを確認してください。

資金計画と将来設計の最終シミュレーション

最終的な見積金額が確定したら、もう一度、資金計画に無理がないかを確認します。

住宅ローンの返済は、長期にわたるものです。

現在の収入だけでなく、将来の昇給や、逆に出産・育児による収入減、教育費の増加なども考慮に入れ、長期的な視点でシミュレーションしましょう。

また、見積もりに含まれていない費用(引越し代、家具・家電購入費、仮住まい費用など)もリストアップし、総額でいくら必要になるのかを最終的に把握しておくことが重要です。

家づくりは、契約して終わりではありません。

むしろ、そこからが本当のスタートです。

この最終確認というステップを丁寧に行うことが、マイホームで妥協ばかりという後悔を防ぎ、家族全員が笑顔で新生活をスタートさせるための最後の、そして最も重要な関門なのです。

- 家づくりでは多くの人が予算などを理由に妥協を経験する

- 妥協点として多いのは外構や内装材のグレード

- 後悔しないためには土地の立地と安全性を妥協しないことが重要

- 間取りは実際の生活をシミュレーションして決める

- 将来の家族構成の変化に対応できる可変性も考慮する

- 収納とコンセント計画は生活の質を左右する重要な要素

- 水回りの安易な妥協は将来の大きな出費につながる危険がある

- 家づくりは建物本体以外も含む総費用で考える

- 無理のない予算はライフプランニングを通じて設定する

- ハウスメーカー選びは家の品質と満足度を決めるため妥協は禁物

- 家族全員で希望を洗い出し優先順位をつけるプロセスが不可欠

- 相見積もりは適正価格の把握と最適なパートナー選びに必須

- 見積書は総額だけでなく詳細な内訳まで比較検討する

- 一括見積もりサイトの活用は効率的な情報収集に有効

- 契約前には優先順位や図面、資金計画の最終確認を徹底する

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、

自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。

そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。

気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

▼オリジナル間取りプランの例▼

『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓

- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい

- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い

- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい