一生に一度の大きな買い物である、マイホームの購入。

その選択肢の一つとして、桧家住宅の長期優良住宅を検討している方も多いのではないでしょうか。

しかし、桧家住宅の長期優良住宅にはどのような特徴があり、費用はどのくらいかかるのか、具体的な情報が不足していると感じているかもしれません。

家づくりで後悔しないためには、メリットだけでなくデメリットも把握し、他社とも比較検討することが不可欠です。

この記事では、桧家住宅の長期優良住宅に関するあらゆる疑問に答えるべく、その厳しい基準から、気になる費用、税制優遇といったメリット、さらには申請手続きやメンテナンス計画に至るまで、徹底的に解説します。

また、主力商品であるスマートワンやZ空調との関連性、オプションとしての位置づけ、耐震等級3の重要性、そして補助金制度の活用法にも触れていきます。

さらに、家づくりを成功させるための重要なステップとして、なぜ一括見積もりが絶対にお得なのか、そして複数の会社から見積もりを取ることの重要性についても詳しくお伝えします。

この記事を最後まで読めば、桧家住宅の長期優良住宅があなたにとって最適な選択なのか、冷静に判断するための知識が身につき、賢い家づくりの第一歩を踏み出せるでしょう。

なお、ハウスメーカー各社の資料・カタログはコチラから入手すると、無料&まとめて一括請求できるので比較検討がとてもカンタンで便利です。

- 桧家住宅の長期優良住宅に求められる性能基準

- 税制優遇や資産価値維持といったメリット

- 建築費用や申請の手間などのデメリット

- 標準仕様である耐震等級3の安心感

- Wバリア工法による高い省エネルギー性能

- 建築費用の目安やオプション料金

- 後悔しないための他社比較と一括見積もりの重要性

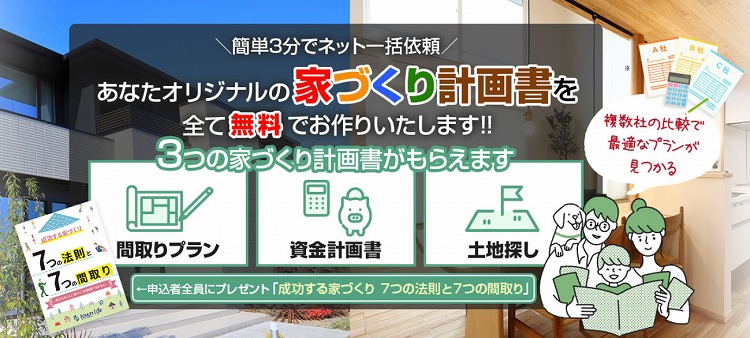

\300万円以上の差がつく/

複数社比較の相見積もりは

やらないと損!!

▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です

希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ

さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!

▼成功する家づくりプレゼント▼

- 希望の家の質問に回答(約3分)

- ハウスメーカーを選択(複数可)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

桧家住宅の長期優良住宅が備える優れた基準と特徴

- 長期優良住宅に求められる厳しい基準とは?

- 最大のメリットは資産価値の維持と税制優遇

- デメリットは建築費用と申請の手間

- 地震に強い耐震等級3を全棟で実現

- 高い省エネルギー性を誇るWバリア工法

長期優良住宅に求められる厳しい基準とは?

はじめに、長期優良住宅そのものがどのような住宅を指すのかを理解しておく必要があります。

長期優良住宅とは、文字通り「長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」のことです。

国が定めた厳しい基準をクリアした住宅のみが認定を受けることができ、その基準は大きく分けて複数の項目にわたります。

これらをクリアすることで、世代を超えて住み継げる質の高い住宅であることが証明されるわけです。

具体的には、以下のような性能が求められます。

劣化対策

まず、数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できることが求められます。

具体的には、劣化対策等級3に相当する措置が講じられている必要があります。

これには、木造住宅の場合、床下や小屋裏の点検口の設置や、床下の有効高さの確保などが含まれます。

シロアリ対策や木材の防腐・防蟻処理もこの項目に関連する重要なポイントです。

耐震性

次に、極めて稀に発生する大規模な地震に対し、損傷レベルの低減を図るための措置が求められます。

これは、建築基準法で定められた耐震性の1.25倍の強度を誇る「耐震等級2」以上であることが必須条件です。

さらに、免震建築物である場合は、それに準じた措置が求められるなど、人命と資産を守るための高い安全性が不可欠です。

維持管理・更新の容易性

住宅の構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理(清掃・点検・補修)を容易に行うための措置も必要です。

具体的には、配管の点検や補修がしやすいように設計されていること、つまり維持管理対策等級3を満たしていることが求められます。

これにより、将来的なリフォームやメンテナンスがスムーズに行え、住宅の寿命を延ばすことにつながるのです。

省エネルギー性能

地球環境への配慮と、快適な室内環境を実現するために、必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていることも重要な基準です。

具体的には、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たす必要があります。

これは、冷暖房効率を高め、光熱費の削減にも直結する非常に重要なポイントと言えるでしょう。

居住環境

良好な景観の形成や、地域の居住環境の維持・向上に配慮された住宅であることも求められます。

これには、地区計画や景観計画、条例などの内容と調和を図ることが含まれます。

単に一軒の家として優れているだけでなく、地域社会の一員としての役割も期待されているわけです。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために、必要な規模を有していることも基準の一つです。

戸建て住宅の場合、少なくとも1つの階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)で、合計の床面積が75平方メートル以上であることが求められます。

これにより、家族が快適に暮らすための最低限のスペースが保証されます。

維持保全計画

そして最後に、建築時から将来を見据えて、定期的な点検や補修などに関する計画が策定されていることが必要です。

具体的には、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分、給排水設備について、点検の時期や内容を定めた維持保全計画を作成し、それに基づいてメンテナンスを行っていくことが義務付けられます。

桧家住宅の長期優良住宅は、これらの国が定める厳しい基準をクリアするための仕様に対応しており、質の高い住まいを提供しています。

ただし、標準仕様で全ての基準を満たしているわけではなく、長期優良住宅の認定を受けるためには、多くの場合でオプションの追加や仕様変更が必要になる点を理解しておくことが重要です。

最大のメリットは資産価値の維持と税制優遇

厳しい基準をクリアした桧家住宅の長期優良住宅を選ぶことには、非常に大きなメリットが存在します。

その中でも特に魅力的なのが、「資産価値の維持」と「多岐にわたる税制優遇」の二つです。

これらは、将来にわたって経済的な恩恵をもたらしてくれるため、初期費用の増加分を補って余りある価値があると言えるでしょう。

資産価値の維持と向上

長期優良住宅は、国のお墨付きを得た「長持ちする家」です。

そのため、一般的な住宅と比較して、住宅の資産価値が維持されやすいという大きな利点があります。

将来、万が一その家を売却することになった場合、長期優良住宅の認定を受けていることは非常に有利な条件となります。

購入希望者にとっては、耐震性や省エネ性、メンテナンス性が高いことが証明されているため、安心して購入を決断できます。

また、住宅履歴情報(いえかるて)として、新築時の設計図書や定期的なメンテナンスの記録が保管されているため、住宅の状態が明確であり、適正な評価を受けやすくなります。

これは、中古住宅市場において大きな強みとなり、結果として高い価格での売却が期待できるのです。

多岐にわたる税制優遇措置

長期優良住宅のもう一つの大きなメリットが、税金面での手厚い優遇です。

住宅ローン減税(控除)、投資型減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税など、様々な場面で減税措置が適用されます。

- 住宅ローン減税(控除)の拡充

年末のローン残高の0.7%が所得税(一部は住民税)から控除される制度ですが、長期優良住宅の場合、控除対象となる借入限度額が一般住宅よりも大きくなります。2024年・2025年入居の場合、子育て世帯・若者夫婦世帯では最大4,500万円まで引き上げられ、13年間で最大約409万円の控除が受けられます。 - 投資型減税(住宅ローンを利用しない場合)

現金で住宅を取得する場合にも、性能強化費用相当額(上限650万円)の10%をその年の所得税額から控除できます。 - 登録免許税の引き下げ

住宅の所有権保存登記や移転登記にかかる登録免許税の税率が、一般住宅よりも低く設定されています。 - 不動産取得税の控除額増額

住宅を取得した際に課される不動産取得税について、課税標準からの控除額が一般住宅の1,200万円から1,300万円に増額されます。 - 固定資産税の減額措置期間の延長

新築住宅にかかる固定資産税の減額措置(2分の1に減額)が、一般の戸建て住宅では3年間のところ、長期優良住宅では5年間に延長されます。

これらの税制優遇を合計すると、数十万円から、場合によっては数百万円単位での経済的メリットが生まれる可能性があります。

さらに、地震保険料の割引(耐震等級割)や、金融機関によっては住宅ローンの金利引き下げが適用されるケースもあります。

例えば、【フラット35】S(金利Aプラン)を利用できれば、当初10年間の金利が引き下げられるなど、月々の返済負担を軽減することも可能です。

これらのメリットを総合的に考えると、桧家住宅で長期優良住宅を選ぶことは、単に質の高い家を手に入れるだけでなく、将来を見据えた賢い資産形成の一つと言えるのではないでしょうか。

デメリットは建築費用と申請の手間

多くのメリットがある一方で、桧家住宅の長期優良住宅には無視できないデメリットも存在します。

主に「建築費用の増加」と「申請手続きの煩雑さ」が挙げられます。

これらを事前に理解し、ご自身の予算や計画と照らし合わせて検討することが、後悔しない家づくりのためには不可欠です。

建築費用の増加

最も大きなデメリットは、やはりコスト面です。

長期優良住宅の認定基準を満たすためには、標準仕様に加えて、より高性能な建材を使用したり、追加の工事を行ったりする必要があります。

桧家住宅の場合、長期優良住宅の認定取得は標準仕様ではなく、オプションとして対応しています。

そのため、認定を受けるためには別途オプション費用が発生します。

この費用は、建物の規模やプラン、選択する仕様によって変動しますが、一般的には数十万円から100万円以上の追加費用がかかると言われています。

例えば、劣化対策のための部材の等級を上げたり、省エネ性能を高めるために断熱材を厚くしたり、維持管理を容易にするための特殊な配管を導入したりといった費用が含まれます。

この初期投資の増加を、前述した税制優遇や将来の光熱費削減、資産価値の維持といったメリットと比較して、総合的に判断する必要があるでしょう。

予算に余裕がない場合、この追加費用が大きな負担となる可能性も考慮しなければなりません。

申請手続きの煩雑さと時間

もう一つのデメリットは、認定を受けるための手続きが複雑で時間がかかる点です。

長期優良住宅の認定を受けるには、着工前に「技術的審査」と「所管行政庁への申請」という二つのステップを踏む必要があります。

- 技術的審査: まず、登録住宅性能評価機関に設計内容が長期優良住宅の基準に適合しているかの審査を依頼します。これには、設計図書や計算書など、多くの専門的な書類の準備が必要です。

- 所管行政庁への申請: 評価機関から「適合証」が交付された後、その適合証を添付して、市区町村などの所管行政庁に認定申請を行います。

これらの申請手続きは、基本的にハウスメーカー側が代行してくれますが、そのための申請手数料や代行費用が発生します。

この費用も、前述のオプション費用に含まれていることが多いです。

また、申請には数週間から数ヶ月の期間を要することがあり、その間は工事に着手できません。

そのため、家づくりのスケジュール全体に影響を与える可能性があります。

引き渡し時期が決まっている場合や、早く新居での生活をスタートしたいと考えている方にとっては、この時間的な制約がデメリットに感じられるかもしれません。

建築後のメンテナンス義務

さらに、長期優良住宅の認定を維持するためには、建築時に策定した「維持保全計画」に基づいて、定期的な点検やメンテナンスを適切に実施し、その記録を保存する義務があります。

これは、住宅の性能を長期間維持するためには当然のことですが、怠ると認定が取り消される可能性もあります。

計画的なメンテナンスは、結果的に住宅の寿命を延ばし、快適な暮らしにつながりますが、そのための手間と費用がかかることを負担に感じる方もいるかもしれません。

これらのデメリットを十分に理解した上で、長期的な視点でメリットが上回ると判断できるかどうかが、桧家住宅で長期優良住宅を選ぶ際の重要な鍵となります。

地震に強い耐震等級3を全棟で実現

日本のどこに住んでいても、地震への備えは家づくりにおける最重要課題の一つです。

その点で、桧家住宅が提供する住まいは、長期優良住宅の認定を受けるかどうかにかかわらず、標準仕様で非常に高いレベルの安全性を確保しているのが大きな特徴です。

特に注目すべきは、全棟で「耐震等級3」を実現している点です。

耐震等級3とは?

耐震等級とは、住宅性能表示制度で定められた、建物の地震に対する強さを示す指標のことです。

等級は1から3まであり、数字が大きいほど耐震性が高くなります。

- 耐震等級1: 建築基準法で定められている、最低限の耐震性能。震度6強から7の地震で、倒壊・崩壊はしないレベル。ただし、大規模な修繕が必要になる可能性はある。

- 耐震等級2: 耐震等級1の1.25倍の耐震性。学校や病院などの公共施設と同等のレベル。

- 耐震等級3: 耐震等級1の1.5倍の耐震性。住宅性能表示制度における最高ランク。消防署や警察署など、防災の拠点となる建物と同等のレベル。

桧家住宅では、この最高ランクである耐震等級3を標準仕様としています。

これは、消防署や警察署といった、災害時に地域の中心となって機能することが求められる建物と同じレベルの強度を持つことを意味します。

震度7クラスの極めて大規模な地震が発生しても、軽い補修程度で住み続けられるレベルの安全性が確保されているのです。

長期優良住宅の基準と桧家住宅の標準仕様

ここで重要なのが、長期優良住宅の認定基準との関係です。

長期優良住宅の耐震性に関する基準は「耐震等級2以上」です。

つまり、桧家住宅は、長期優良住宅のオプションを選択しなくても、標準でその基準を大きく上回る耐震性能を備えているということになります。

これは、家づくりを検討する上で非常に大きな安心材料と言えるでしょう。

長期優良住宅の認定を受けるためには、耐震性以外の「劣化対策」や「省エネルギー性」などの項目でオプションを追加する必要がありますが、最も重要な安全性の根幹部分が標準で確保されている点は、桧家住宅の大きな強みです。

剛床工法による強固な構造

桧家住宅が高い耐震性を実現している背景には、独自の「剛床工法(ごうしょうこうほう)」があります。

これは、梁や根太の上に構造用合板を直接張り付け、床全体を一体化させる工法です。

地震の際に発生する水平方向の揺れ(ねじれ)に対して、床面が一体となって力を受け止め、分散させることで、建物の変形を防ぎます。

この強固な床構造が、柱や壁への負担を軽減し、建物全体の耐震性を高める上で重要な役割を果たしているのです。

家は、家族の命と財産を守るためのシェルターです。

その基本性能である耐震性が、オプションではなく標準で最高レベルにあるという事実は、桧家住宅を選ぶ際の大きな決め手の一つとなるのではないでしょうか。

高い省エネルギー性を誇るWバリア工法

夏の厳しい暑さや冬の凍えるような寒さから家族を守り、一年中快適な室内環境を保つためには、住宅の断熱性能、すなわち省エネルギー性能が極めて重要になります。

桧家住宅では、この点においても独自の技術を駆使し、高い性能を誇っています。

その中核をなすのが、「Wバリア工法」と呼ばれる断熱システムです。

この工法は、長期優良住宅の基準である「断熱等性能等級5」をクリアする上で、大きな役割を果たしています。

Wバリア工法とは?

Wバリア工法は、二つの異なるアプローチで家全体を魔法瓶のように包み込み、熱の出入りを徹底的に防ぐ断熱工法です。

具体的には、「アクアフォーム」による現場発泡断熱と、「赤外線をカットする遮熱材」を組み合わせたものです。

- 内側:アクアフォームによる吹付け断熱

壁や屋根裏など、建物の内側から水で発泡する硬質ウレタンフォーム「アクアフォーム」を隙間なく吹き付けます。現場で直接吹き付けるため、複雑な形状の場所や細かな隙間にも完璧に密着し、高い気密性を確保します。これにより、断熱材の継ぎ目からの熱の出入り(ヒートロス)を防ぎます。 - 外側:アルミ遮熱材による輻射熱カット

建物の外側には、アルミ箔を施した透湿防水遮熱シートを施工します。これにより、夏場に外から侵入しようとする太陽光の赤外線(輻射熱)を反射し、室内への熱の伝わりを大幅にカットします。逆に冬場は、室内の熱が外へ逃げるのを防ぐ効果もあります。

この「断熱」と「遮熱」の二重のバリアによって、外気の影響を受けにくい、夏は涼しく冬は暖かい室内環境が実現されるのです。

長期優良住宅の省エネ基準との関係

長期優良住宅では、省エネルギー性能について「断熱等性能等級5」と「一次エネルギー消費量等級6」という二つの基準を同時に満たす必要があります。

断熱等性能等級は、住宅の断熱性や気密性を示す指標です。

Wバリア工法によって実現される高い断熱・気密性能は、この等級5をクリアするための大きな助けとなります。

一方、一次エネルギー消費量等級は、冷暖房や換気、給湯、照明などで消費されるエネルギー量がどれだけ少ないかを示す指標です。

高い断熱性能を持つ家は、冷暖房の効率が非常に良くなるため、エネルギー消費量を抑えることができます。

つまり、Wバリア工法は、長期優良住宅の省エネ基準をクリアするための根幹をなす技術と言えます。

Z空調との相乗効果

さらに、桧家住宅の代名詞とも言える全館空調システム「Z空調」と組み合わせることで、この省エネ性能は最大限に発揮されます。

Z空調は、小屋裏や床下に設置されたエアコン1〜2台で家全体の温度を快適に保つシステムですが、その効率的な運転を支えているのが、Wバリア工法による高気密・高断熱な住宅性能です。

家全体の温度差が少なくなることで、ヒートショックのリスクを低減し、健康的な暮らしにも貢献します。

高い省エネルギー性能は、単に光熱費を削減するという経済的なメリットだけでなく、日々の暮らしの快適性や家族の健康を守る上でも、非常に重要な要素なのです。

\300万円以上の値引き実績あり!/

- 家づくりアンケート回答(約3分)

- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

桧家住宅の長期優良住宅で後悔しないための知識

- 気になる建築費用の目安と坪単価

- 認定を受けるための申請手続きと期間

- 入居後に必要なメンテナンス計画

- 人気ハウスメーカーとの他社比較でわかること

- 複数社からの一括見積もりがお得な理由

- まとめ:桧家住宅の長期優良住宅と賢い家づくり

気になる建築費用の目安と坪単価

桧家住宅で長期優良住宅を建てることを検討する際、最も気になるのが「一体いくらかかるのか?」という費用面でしょう。

結論から言うと、長期優良住宅の認定取得はオプション扱いであり、標準仕様の価格に加えて追加の費用が発生します。

この費用を正確に把握し、全体の資金計画を立てることが、後悔しない家づくりの第一歩です。

長期優良住宅のオプション費用

桧家住宅で長期優良住宅の認定を取得するためのオプション費用は、建物の大きさやプランによって変動しますが、一般的には数十万円から100万円程度が目安とされています。

この費用には、主に以下の内容が含まれます。

- 仕様変更に伴う工事費用: 劣化対策等級を上げるための部材変更、省エネ基準を満たすための断熱材の厚み変更や高性能なサッシへの交換など、基準をクリアするための追加工事にかかる費用です。

- 申請手数料・代行費用: 登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼や、所管行政庁への認定申請にかかる実費、およびそれらの手続きを代行してもらうための手数料です。

桧家住宅は、もともと耐震等級3が標準であるなど、基本性能が高いため、他社と比較して長期優良住宅仕様にするための追加費用が抑えられる傾向にあるかもしれません。

しかし、これはあくまで一般的な話であり、最終的な金額は詳細なプランを元に見積もりを取るまで確定しません。

坪単価への影響

ハウスメーカーの価格感を測る指標として「坪単価」がよく用いられます。

桧家住宅の坪単価は、一般的に60万円~80万円程度がボリュームゾーンと言われています。

主力商品である「スマートワン」シリーズは、規格住宅であるためコストを抑えやすいのが特徴です。

長期優良住宅のオプション費用を追加した場合、この坪単価が上乗せされる形になります。

例えば、40坪の家で80万円のオプション費用がかかったとすると、坪単価換算で2万円の上昇(80万円 ÷ 40坪)となります。

ただし、注意点として、坪単価は計算方法がメーカーによって異なり、本体工事費のみを指す場合もあれば、付帯工事費や諸費用を含まない場合がほとんどです。

そのため、坪単価だけで単純比較するのは危険です。

重要なのは、長期優良住宅のオプション費用を含め、最終的に総額でいくらかかるのかを把握することです。

補助金の活用も視野に

費用負担を軽減する方法として、補助金制度の活用も検討すべきです。

例えば、「子育てエコホーム支援事業」のような制度では、長期優良住宅の認定を受けることで、より高額な補助金を受けられる場合があります。

2024年の同事業では、長期優良住宅の場合、1戸あたり最大100万円の補助が受けられました。

このような補助金を活用できれば、オプション費用の大部分を相殺することも可能になります。

ただし、補助金制度は年度ごとに内容が変更されたり、予算上限に達し次第終了したりするため、常に最新の情報を確認し、タイミングを逃さないようにすることが重要です。

最終的な費用を正確に知るためには、モデルハウス訪問や相談会に参加し、希望のプランで詳細な見積もりを作成してもらうことが不可欠です。

その際には、長期優良住宅仕様にした場合と、しない場合の両方の見積もりを依頼し、差額とメリットを比較検討することをお勧めします。

認定を受けるための申請手続きと期間

桧家住宅で長期優良住宅の認定を取得すると決めた場合、その手続きの流れと必要となる期間を理解しておくことは、家づくり全体のスケジュールを管理する上で非常に重要です。

手続きは専門的で複雑な部分が多いため、基本的には桧家住宅側が代行して進めてくれますが、施主として大まかな流れを把握しておくことで、安心して任せることができます。

申請のタイミングは「着工前」

最も重要なポイントは、長期優良住宅の認定申請は、必ず住宅の工事に着手する前に行わなければならないということです。

すでに工事が始まってしまった後や、完成後には申請することができません。

そのため、家づくりの計画段階で、長期優良住宅にするかどうかを早めに決断する必要があります。

申請手続きの主な流れ

申請手続きは、大きく分けて以下のステップで進められます。

- 事前準備(プラン確定と書類作成)

まず、施主と桧家住宅の間で、長期優良住宅の基準を満たす住宅のプランを確定させます。間取りや仕様が固まったら、桧家住宅側で認定申請に必要な設計図書や計算書などの膨大な書類を作成します。 - 登録住宅性能評価機関による技術的審査

作成された書類を、国土交通大臣が登録した第三者機関である「登録住宅性能評価機関」に提出し、設計内容が長期優良住宅の基準に適合しているかどうかの審査を受けます。この審査には数週間程度かかります。 - 「適合証」の交付

審査の結果、基準に適合していると判断されると、評価機関から「適合証」が交付されます。この適合証が、次のステップに進むための証明書となります。 - 所管行政庁への認定申請

交付された「適合証」を添付して、その住宅を建てる市区町村などの「所管行政庁」に、長期優良住宅の認定申請を行います。ここでも書類の審査が行われます。 - 「認定通知書」の交付

所管行政庁の審査をクリアすると、ようやく「認定通知書」が交付されます。この通知書を受け取って初めて、長期優良住宅としての工事に着手することが可能になります。

必要となる期間

上記のプロセス全体にかかる期間は、申請内容や評価機関、行政庁の混雑状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月から2ヶ月程度を見込んでおくのが無難です。

この期間は工事を始めることができないため、全体の工期に影響します。

例えば、通常の住宅であれば契約後すぐに着工できるケースでも、長期優良住宅の場合は申請期間分だけ着工が遅れることになります。

そのため、入居希望時期が決まっている場合は、そのスケジュールから逆算して、早めにプランニングと申請準備を進める必要があります。

施主がやるべきこと

手続き自体は桧家住宅が代行してくれますが、施主として協力すべきこともあります。

それは、申請に必要な委任状などの書類への署名・捺印です。

また、プランを早期に確定させることも、スムーズな申請手続きには不可欠です。

申請後に大きな間取り変更などを行うと、再申請が必要になり、さらに時間と費用がかかってしまう可能性があるため注意が必要です。

申請のプロセスと期間をあらかじめ理解しておくことで、焦らずに、計画的に家づくりを進めていくことができるでしょう。

入居後に必要なメンテナンス計画

無事に桧家住宅の長期優良住宅が完成し、入居した後も、その価値と性能を維持するためには大切なことがあります。

それが、「維持保全計画」に基づいた定期的なメンテナンスです。

長期優良住宅は「建てて終わり」ではなく、「建てた後も適切に手入れをしながら長く大切に住み続ける」ことを前提とした制度です。

このメンテナンス義務を理解しておくことは、長期的な視点で住宅と付き合っていく上で非常に重要です。

維持保全計画とは?

維持保全計画とは、長期優良住宅の認定申請を行う際に作成・提出が義務付けられている、住宅のメンテナンススケジュール表のことです。

この計画には、以下の内容が具体的に定められています。

- 点検対象の部位: 構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁など)や、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁など)、給排水設備など、住宅の寿命に大きく関わる部分が対象となります。

- 点検の時期: 「5年ごと」「10年ごと」など、部位ごとに推奨される点検のタイミングが明記されています。

- 点検の内容: 「目視によるひび割れの確認」「シーリングの劣化状態の確認」など、具体的な点検項目が示されています。

- 補修の時期の目安: 点検の結果、必要となった場合の補修時期の目安も記載されています。

桧家住宅では、この維持保全計画を、同社の保証制度と連携させる形で提供しています。

入居時に、具体的な計画が記されたファイルなどが渡されるのが一般的です。

メンテナンスの実施と記録保存の義務

長期優良住宅の所有者には、この維持保全計画に従って、定期的に点検や必要に応じた修繕を行うことが求められます。

そして、さらに重要なのが、実施した点検や修繕の内容を「住宅履歴情報(いえかるて)」として記録し、保存する義務があるという点です。

いつ、どこを、誰が、どのようにメンテナンスしたのかを記録しておくことで、住宅の状態を客観的に証明することができます。

この記録は、将来住宅を売却する際に、次の所有者に引き継ぐ必要があり、住宅の資産価値を適正に評価してもらうための重要な資料となります。

メンテナンスを怠った場合のリスク

所管行政庁は、住宅所有者に対して維持保全の状況について報告を求めることができ、状況によっては立入検査を行うこともあります。

もし、正当な理由なくメンテナンスを怠っていたり、虚偽の報告をしたりした場合は、改善指導や認定の取り消しといったペナルティが科される可能性があります。

認定が取り消されると、延長されていた固定資産税の優遇措置が打ち切られるなどのデメリットが生じます。

計画的なメンテナンスはむしろメリット

一見すると、メンテナンスの義務は負担に感じるかもしれません。

しかし、計画的にメンテナンスを行うことは、住宅の寿命を延ばし、突発的な大規模修繕のリスクを減らすことにつながります。

問題が小さいうちに対処することで、結果的に修繕費用を抑えることができるのです。

桧家住宅のアフターサービスや保証プログラムを活用しながら、計画的にメンテナンスを行っていくことが、大切なマイホームに長く快適に住み続けるための秘訣と言えるでしょう。

人気ハウスメーカーとの他社比較でわかること

桧家住宅の長期優良住宅は非常に魅力的ですが、家づくりという一生に一度の決断を下す前に、他の人気ハウスメーカーが提供する長期優良住宅と比較検討することは極めて重要です。

他社と比較することで、桧家住宅の強みや特徴がより明確になるだけでなく、自分たちの価値観やライフスタイルに本当に合った住宅は何かを見極めることができます。

比較すべきポイント

他社と比較する際には、単に価格(坪単価)だけでなく、以下のようないくつかの重要なポイントに注目する必要があります。

| 比較項目 | チェックすべき内容 |

|---|---|

| 標準仕様とオプション | 長期優良住宅の基準を、どこまで標準仕様で満たしているか。耐震等級や断熱性能、換気システムなど、標準で搭載されている設備のレベルはどうか。長期優良住宅認定のために必要な追加オプションの費用はいくらか。 |

| 独自技術や工法 | 桧家住宅の「Wバリア工法」や「Z空調」のように、そのメーカーならではの独自技術や強みは何か。構造(木造軸組、2x4など)、断熱方法、空調システムなどを比較する。 |

| 設計の自由度 | 桧家住宅の「スマートワン」は規格住宅が中心ですが、他社では完全自由設計を得意とするところもあります。間取りやデザインにどこまでこだわりたいかによって、適したメーカーは異なります。 |

| 保証とアフターサービス | 初期保証の期間や内容、有料延長保証の条件、定期点検の頻度や内容などを比較します。長期にわたる住まいの安心を支える体制は非常に重要です。 |

| デザイン性 | 外観や内装のデザインテイストはメーカーごとに特色があります。モダン、ナチュラル、和風など、自分たちの好みに合ったデザインを提案してくれるかを確認します。 |

桧家住宅の強みの再確認

他社と比較することで、桧家住宅の以下のような強みが改めて浮き彫りになります。

- コストパフォーマンスの高さ: 規格住宅をベースにすることで、高い性能を持ちながらも比較的リーズナブルな価格設定を実現しています。

- 標準仕様のレベルの高さ: オプションである長期優良住宅を選ばなくても、耐震等級3が標準である点は大きなアドバンテージです。

- 「Z空調」の快適性: 全館空調システムがもたらす、家中どこにいても快適な温度環境は、他社にはない大きな魅力です。

一方で、比較を通じて「もっと設計の自由度が欲しい」「別のデザインテイストが好きだ」といった、桧家住宅だけでは満たせない要望が見えてくる可能性もあります。

重要なのは、完璧なハウスメーカーは存在しないと理解することです。

それぞれのメーカーに長所と短所があり、どの点を最も重視するかは、家を建てる家族によって異なります。

いくつかのメーカーのカタログを取り寄せ、住宅展示場に足を運び、営業担当者と話すことで、各社の特徴や姿勢を肌で感じることができます。

この比較検討のプロセスこそが、何千万円もの投資に対する後悔を防ぎ、心から満足できる家づくりを実現するための最も確実な道筋と言えるでしょう。

複数社からの一括見積もりがお得な理由

家づくりにおいて、最終的な決断を下す前に行うべき、最も重要かつ効果的なステップがあります。

それが、「複数社から同じ条件で見積もり(相見積もり)を取ること」です。

特に、専門のサービスを利用した一括見積もりは、時間と労力を大幅に節約しながら、金銭的にも大きなメリットを得られる可能性を秘めています。

なぜ一括見積もりが絶対にお得なのか、その理由を具体的に解説します。

理由1:適正価格がわかる

家は定価のない商品です。

同じような広さや間取りの家でも、ハウスメーカーや工務店によって、その見積もり金額は驚くほど異なります。

1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか、妥当なのかどうかを判断する基準がありません。

しかし、複数社の見積もりを比較することで、建てたい家の費用相場、つまり「適正価格」が見えてきます。

これにより、特定の会社から不当に高い金額を提示されるリスクを避け、納得感を持って契約に進むことができます。

理由2:価格競争が生まれ、値引き交渉がしやすくなる

ハウスメーカー側も、自社が複数の会社と比較されていることを認識しています。

そのため、契約を獲得するために、より魅力的な価格やサービスを提示しようと努力します。

つまり、自然な形で価格競争が生まれるのです。

「A社はこれくらいの金額だったのですが…」といった形で、具体的な他社の見積もりを元にした価格交渉もしやすくなります。

数十万円、場合によっては100万円以上の差額が生まれることも珍しくありません。

理由3:各社の提案力やプランを比較できる

一括見積もりを依頼すると、価格だけでなく、各社から具体的な間取りプランの提案も受けられます。

自分たちでは思いつかなかったような、プロならではの動線計画や収納のアイデア、デザインの提案に触れることができます。

A社は価格が魅力だが、B社の家事動線は素晴らしい、C社のデザインが好みだ、といったように、各社の強みや提案力を多角的に比較検討できるのは大きなメリットです。

これにより、自分たちの理想を最も高いレベルで実現してくれる会社を見つけやすくなります。

一括見積もりサービス「タウンライフ家づくり」のすすめ

とはいえ、複数のハウスメーカーの展示場を一つひとつ回り、同じ要望を何度も伝えて見積もりを依頼するのは、大変な時間と労力がかかります。

そこでおすすめしたいのが、無料で利用できるインターネットの一括見積もりサービスです。

中でも「タウンライフ家づくり」は、利用者にとって非常にメリットの大きいサービスです。

- 完全無料: 利用者は一切費用をかけずにサービスを利用できます。

- 自宅で完結: パソコンやスマホから簡単な情報を入力するだけで、複数の会社に一括で資料請求や見積もり依頼ができます。

- 間取りプランももらえる: 他のサービスと違い、価格の見積もりだけでなく、オリジナルの間取りプランも無料で作成してもらえます。

- 厳しい基準をクリアした会社のみが参加: 国の基準をクリアした優良企業のみが提携しているため、安心して依頼できます。

家づくりは情報戦です。

桧家住宅という素晴らしい選択肢を知った今、その決断が本当にベストなのかを確かめるためにも、一度立ち止まって、他の選択肢と比較する視点を持つことが重要です。

一括見積もりサービスを利用することは、後悔しない家づくりへの最も賢明で、確実な一歩と言えるでしょう。

【まとめ】桧家住宅の長期優良住宅と賢い家づくり

ここまで、桧家住宅の長期優良住宅について、その基準や特徴、メリット・デメリット、そして費用に至るまで詳しく解説してきました。

桧家住宅が、耐震等級3やWバリア工法といった高い基本性能をベースに、快適で安全、そして省エネな住まいを提供していることは間違いありません。

長期優良住宅の認定をオプションで取得すれば、税制優遇や資産価値の維持といった、さらなる恩恵を受けることができます。

しかし、家づくりは、人生における最大の決断の一つです。

桧家住宅という優れた選択肢があるからこそ、他の可能性を検討せずに決めてしまうのは非常にもったいないことです。

それぞれの家庭には、異なる価値観、予算、そしてライフプランがあります。

ある家族にとっては最高の選択が、別の家族にとってもそうであるとは限りません。

他社の提案に触れることで、自分たちが本当に大切にしたいこと、譲れない条件が明確になることも少なくありません。

だからこそ、私たちは「一括無料見積もり」を強く推奨します。

複数の会社から見積もりとプランを取り寄せ、客観的な視点で比較検討するプロセスは、理想の家を、そして納得のいく価格で手に入れるための最も確実な方法です。

特に「タウンライフ家づくり」のようなサービスを利用すれば、自宅にいながら、無料で、複数の優良企業から具体的な間取りプランまで手に入れることができます。

この手間を惜しむかどうかで、最終的な満足度や、時には数百万円もの費用に差がつく可能性があるのです。

桧家住宅の長期優良住宅という素晴らしい選択肢を深く理解した上で、ぜひ広い視野を持ち、比較検討という賢いステップを踏んで、後悔のない、最高の家づくりを実現してください。

- 桧家住宅の長期優良住宅は国が定める厳しい基準に対応

- 認定取得は標準仕様ではなくオプション扱い

- メリットは税制優遇と高い資産価値の維持

- デメリットは追加費用と申請に要する時間

- 耐震等級3は長期優良住宅の基準を超え標準仕様

- Wバリア工法で高い省エネルギー性能を実現

- オプション費用は数十万円から100万円程度が目安

- 認定取得には着工前の申請が必須

- 入居後は維持保全計画に基づくメンテナンス義務がある

- 他社比較で桧家住宅の強みと自身の要望が明確になる

- 家づくりで後悔しないためには相見積もりが不可欠

- 1社や2社だけでなく複数社から比較することが重要

- 価格やプランを比較することで数百万円の差も

- 一括見積もりサービスなら時間と労力を節約できる

- 「タウンライフ家づくり」なら無料で間取りプランまで入手可能

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、

自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。

そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。

気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

▼オリジナル間取りプランの例▼

『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓

- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい

- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い

- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい