一軒家に住んでいると、ふとした瞬間に家が揺れていると感じることはありませんか。

特に新築の家なのに揺れを感じると、不安になってしまうものです。

しかし、その揺れは必ずしも地震が原因とは限りません。

実は、交通振動や強風、家の構造、さらには地盤の状態など、さまざまな要因が関係している可能性があります。

戸建て住宅で発生する微振動の原因を特定し、適切な対策を講じることで、安心して快適に暮らすことができます。

耐震リフォームの効果や、揺れにくい家の構造についても知っておくことが大切です。

また、震度1程度の揺れでも気づく人がいることから、個人の感覚によって揺れの感じ方が異なることも考慮する必要があります。

この記事では、新築の家が揺れる理由や微振動の原因を詳しく解説し、具体的な対策方法を紹介します。

耐震リフォームの効果や、地盤改良、家の構造の改善など、揺れを軽減するための手段を知ることで、より安全で快適な住まいを実現しましょう。

- 一軒家で発生する微振動の主な原因がわかる

- 新築の家でも揺れを感じる理由が理解できる

- 地震以外で家が揺れるケースについて知れる

- 震度1程度の揺れを感じる人の特徴が学べる

- 家の構造が揺れやすさにどう影響するかがわかる

- 微振動を軽減するための耐震リフォームの効果を知れる

- 地盤改良や建物補強による具体的な対策方法を学べる

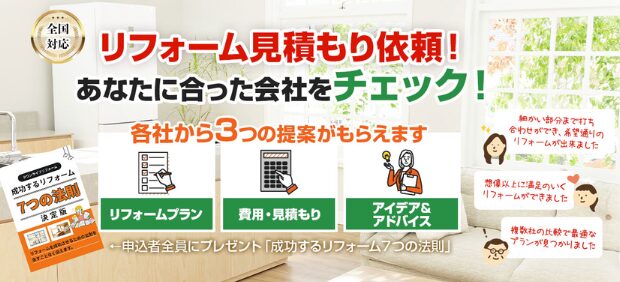

ローコストでリフォームをしたいなら、

『タウンライフリフォーム』で気になるリフォーム会社を比較・検討してみませんか?

「リフォームプラン」「費用・見積もり」「アドバイス」の3つの提案を無料で貰えるので、あなたの予算・希望に合った最適なプランが見つかります。

\ 200万円以上の値引き実績あり! /

- リフォーム内容を選択(約60秒)

- 希望のメーカーを選択(700社以上から)

- 無料でリフォームプランと見積もりが届く!

一軒家で微振動が発生する原因とは?

- 新築なのに家が揺れるのはなぜ?

- 地震じゃないのに家が揺れる理由とは?

- 震度1でも揺れを感じる人の特徴とは?

- 家の構造が揺れやすさに影響する?

- 一軒家の揺れを引き起こす外部要因とは?

新築なのに家が揺れるのはなぜ?

新築の家にもかかわらず揺れを感じる場合、その原因はいくつか考えられます。

家が揺れることは、設計や施工の問題、地盤の状態、または建物の構造によるものかもしれません。

こうした問題を放置すると、居住者の不安が増すだけでなく、長期的に建物の耐久性や安全性にも影響を与える可能性があります。

ここでは、新築の家が揺れる主な原因について詳しく解説します。

1. 地盤が軟弱である

新築の家が揺れる原因として、まず考えられるのが地盤の問題です。

特に、埋め立て地や軟弱な地盤の上に建てられた住宅では、地面がわずかに沈下したり、振動を増幅したりすることがあります。

これにより、地震や交通振動などの影響を受けやすくなり、建物が揺れることがあるのです。

地盤の強度は、家を建てる前の地盤調査で確認されるべきですが、事前の調査が十分でない場合や、適切な地盤改良が施されていない場合には、家の揺れを感じることがあります。

2. 建物の構造や施工不良

新築住宅の施工に問題があると、揺れやすい家になる可能性があります。

例えば、柱や梁の強度が不足している、耐震金物の固定が不十分である、または壁の量が適切でないといった問題が考えられます。

こうした施工ミスは、特に木造住宅で発生しやすく、しっかりとした補強がされていない場合、地震や風の影響を受けやすくなります。

また、住宅の形状も揺れに関係します。

例えば、1階と2階のバランスが悪い家や、柱の配置が均等でない家は、揺れやすくなる傾向があります。

3. 住宅の軽量化による影響

最近の住宅は、耐震性を高めるために軽量な建材が多く使用されています。

これにより、地震の揺れに対して強くなる一方で、風や車の通行などの微振動を受けやすくなることもあります。

特に、高層階や吹き抜けのある家では、風による影響で揺れを感じることがあります。

4. 近隣の交通や建設工事の影響

新築の家でも、周囲の環境によって揺れを感じることがあります。

例えば、幹線道路や線路の近くでは、大型トラックや電車の振動が地面を伝わり、家の揺れを引き起こすことがあります。

また、近隣で建設工事が行われている場合、工事中の重機の振動が建物に影響を及ぼすこともあります。

こうした外部の影響は、家の構造や地盤の状態によって揺れの大きさが変わるため、しっかりとした耐震設計が求められます。

5. 揺れを感じやすい人の特徴

家の揺れを感じるかどうかは、個人差があることも忘れてはいけません。

特に、敏感な人は震度1以下のわずかな揺れでも感じ取ることがあります。

また、夜間や静かな環境では、普段気づかない小さな振動が気になることもあります。

新築の家が揺れる原因は、地盤の問題、施工不良、建物の軽量化、周辺環境の影響など、さまざまな要因が考えられます。

もし新築の家で揺れを感じる場合は、まず地盤調査や施工の問題がないかを確認することが重要です。

また、揺れの原因が外部環境によるものであれば、防振対策や耐震補強を検討することで改善できる可能性があります。

安心して暮らせる住まいを確保するためにも、専門家に相談し、適切な対策を講じることをおすすめします。

地震じゃないのに家が揺れる理由とは?

地震が発生していないにもかかわらず家が揺れる場合、その原因はいくつか考えられます。

家の構造や立地条件、外部からの振動、さらには老朽化による影響など、多様な要因が揺れの発生に関与している可能性があります。

この問題を解決するには、まず原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。

1. 交通振動による影響

家の近くに幹線道路や高速道路がある場合、大型トラックやバスが通過する際に振動が地盤を通じて家に伝わることがあります。

特に、軟弱な地盤の上に建てられた住宅では、振動が増幅されやすく、地震が発生していないのに揺れを感じることがあります。

また、鉄道の近くにある家も、電車が通過するたびに振動が伝わり、揺れを感じることがあるでしょう。

2. 強風の影響

強風が吹くと、高層建築物や風通しの良い場所に建つ一軒家では、風圧によって揺れを感じることがあります。

特に、木造住宅や軽量な建物では、風の影響を受けやすい傾向があります。

また、強風による揺れは建物の設計にも関係しており、適切な耐風設計がされていない場合、風が吹くたびに揺れを感じることがあります。

3. 近隣の建設工事

家の周囲で建設工事が行われている場合、地盤を掘削する重機の振動や杭打ち作業の衝撃が家に伝わることがあります。

特に、基礎が浅い住宅や、地盤が柔らかい地域では、こうした振動の影響を受けやすくなります。

この場合、工事の進行状況や振動の影響を業者に確認し、必要に応じて対策を講じることが求められます。

4. 家の構造的な問題

家そのものの構造が揺れやすい設計になっている場合もあります。

例えば、柱や梁の配置が不均一な住宅、壁の量が少ない家、吹き抜けのある住宅などは、振動の影響を受けやすくなります。

また、住宅が木造である場合、鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて揺れやすい傾向があります。

この場合、耐震補強や補強壁の追加などのリフォームが有効です。

5. 地盤の問題

家が建てられている地盤が弱いと、わずかな振動でも揺れを感じやすくなります。

特に、埋立地や盛土の上に建つ家は、地震だけでなく、日常の交通振動や強風の影響も受けやすい傾向があります。

このような場合、地盤改良工事や基礎補強工事を行うことで、家の安定性を向上させることが可能です。

震度1でも揺れを感じる人の5つの特徴

震度1は非常に小さな地震であり、多くの人は気づかない程度の揺れです。

しかし、特定の条件に当てはまる人は、震度1程度の揺れでも敏感に感じ取ることがあります。

ここでは、震度1の揺れに気づきやすい人の特徴について解説します。

1. 感覚が敏感な人

人によって感覚の鋭さには個人差があります。

特に、聴覚や触覚が鋭い人は、小さな揺れでも敏感に感じ取ることがあります。

また、日常的に静かな環境で生活している人ほど、わずかな変化にも気づきやすい傾向があります。

2. 高層階に住んでいる人

マンションやビルの高層階に住んでいる場合、低層階に比べて揺れが大きくなる傾向があります。

これは、高層階ほど地震の揺れが増幅されやすい性質があるためです。

そのため、震度1の地震であっても、高層階ではよりはっきりと揺れを感じることがあります。

3. 夜間や静かな環境にいる人

昼間の騒がしい環境では、小さな揺れは気にならないことが多いですが、夜間や静かな場所では、わずかな振動でも気づきやすくなります。

特に、就寝中やリラックスしている状態では、普段気にならない揺れでも敏感に感じ取ることがあります。

4. 体調やストレスの影響

体調がすぐれないときやストレスを感じているときは、普段よりも神経が過敏になり、わずかな揺れでも気になることがあります。

特に、自律神経が乱れていると、平衡感覚が不安定になり、揺れていなくても揺れているように感じることがあります。

5. 家の構造や家具の揺れに敏感な人

家の構造や家具の配置によっては、震度1程度の揺れでも、家全体がわずかに振動することがあります。

例えば、床がたわみやすい家、家具が固定されていない部屋では、揺れが増幅されることがあります。

また、つり下げ式の照明やカーテンが揺れることで、視覚的に揺れを感じることもあります。

地震が発生していないのに家が揺れる理由には、交通振動、強風、建設工事、家の構造、地盤の問題などが関係しています。

また、震度1程度の小さな地震でも、感覚が敏感な人や高層階に住む人、静かな環境にいる人は揺れを感じやすい傾向があります。

もし、家の揺れが気になる場合は、地盤や建物の構造を専門家に診てもらい、適切な対策を講じることが大切です。

安心して暮らせる環境を整えるために、日常の小さな違和感にも目を向け、必要に応じて補強や改修を検討しましょう。

家の構造が揺れやすさに影響する?

家の構造は、その揺れやすさに大きな影響を与えます。

同じ環境に建てられた家でも、設計や建材、施工方法によって揺れ方が変わることがあります。

ここでは、どのような家が揺れやすいのか、また揺れにくい家の特徴について詳しく解説します。

1. 木造住宅は揺れやすい?

一般的に、木造住宅は鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)に比べて揺れやすいと言われています。

これは、木材が軽量であるため、外部からの力(風や振動)を受けやすいことが理由の一つです。

また、木造住宅は柔軟性があるため、地震の際にはある程度揺れながら衝撃を吸収する仕組みになっています。

しかし、この「揺れやすさ」が日常的な微振動を増幅し、家の中で揺れを感じやすくなる要因になることがあります。

2. 耐震性の高い家でも揺れることがある

耐震構造の家は、地震に強いように設計されていますが、地震の揺れを完全に防ぐものではありません。

特に、耐震性を高めるために柱や梁の強度を高めた家は、地震の際に建物全体が揺れやすくなる場合があります。

一方で、免震構造の家は、基礎部分に免震装置を設置し、地盤の揺れを家に伝えにくくする設計となっています。

ただし、免震住宅は地震以外の揺れ(風や交通振動など)にはあまり効果がないこともあります。

3. 柱の配置や壁の量が影響

家の柱や壁の配置も揺れやすさに大きく影響します。

例えば、柱が不均等に配置されている家や、壁が少ない家(開放的なデザインの住宅など)は、構造的に弱くなり、揺れを感じやすくなります。

特に、吹き抜けのある家や、大きな窓が多い家は壁の量が少なくなりがちで、揺れやすい傾向にあります。

逆に、壁の量が適切に配置されている家や、バランスよく柱が配置されている家は、揺れにくくなります。

4. 家の高さと階数の影響

建物の高さや階数も揺れに影響を与えます。

例えば、3階建て以上の住宅は、1階建てや2階建てに比べて上層階が大きく揺れる傾向があります。

これは、建物の重心が高くなることで、揺れの影響を受けやすくなるためです。

特に、長周期地震動(ゆっくりとした揺れ)では、高層階に行くほど揺れが大きくなりやすいことが分かっています。

5. 揺れにくい家を作るには

揺れを感じにくい家を作るためには、以下のポイントが重要です。

- バランスの良い設計:柱や壁を適切に配置し、家の剛性を高める。

- 地盤の強化:家を建てる前に地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良を実施する。

- 耐震・制震装置の設置:耐震リフォームや制震ダンパーを設置し、揺れを軽減する。

- 高層階の揺れ対策:建物の高さに応じた補強や免震構造の採用を検討する。

これらの対策を講じることで、家の揺れを最小限に抑え、快適な住環境を実現することができます。

一軒家の揺れを引き起こす外部要因

家の揺れは、建物自体の構造だけでなく、周囲の環境によっても引き起こされることがあります。

外部要因による揺れは、特に新築の家や地震とは関係のない場面で感じることが多いため、その原因を特定することが重要です。

ここでは、一軒家の揺れを引き起こす代表的な外部要因について解説します。

1. 交通振動

一軒家の揺れを引き起こす最も一般的な外部要因の一つが交通振動です。

特に、幹線道路や高速道路の近くにある家では、大型トラックやバスが通行する際に振動が地盤を伝わり、建物に影響を与えることがあります。

また、鉄道の近くでは電車が通過するたびに揺れを感じることもあります。

交通振動が原因の場合は、防振マットを敷く、基礎を強化する、道路側の壁を厚くするなどの対策が有効です。

2. 風の影響

強風が吹くと、家がわずかに揺れることがあります。

特に、高台に建つ家や、風が通り抜けやすい地域にある家では、風圧によって建物が揺れることがあります。

また、木造住宅は鉄筋コンクリート造に比べて軽いため、風の影響を受けやすい傾向があります。

対策としては、風対策用の補強を施したり、風の影響を受けにくい設計を検討することが重要です。

3. 地盤の状態

地盤が軟弱であると、わずかな振動でも揺れが大きくなることがあります。

特に、埋立地や盛土の上に建てられた家では、地盤が安定せず、地震がなくても揺れを感じやすくなります。

また、地盤が沈下すると家が傾き、結果的に揺れが発生することもあります。

このような場合は、地盤改良工事を行うことで揺れを軽減できます。

4. 近隣の工事

家の周囲で建設工事が行われている場合、工事の振動が建物に伝わり、揺れを感じることがあります。

特に、杭打ち工事や重機を使った掘削作業が行われていると、その影響は大きくなります。

この場合、一時的な問題であることが多いですが、あまりにも揺れが激しい場合は、施工会社に相談し、振動を抑える対策を講じてもらうことも可能です。

一軒家の揺れは、家の構造だけでなく、交通振動、風の影響、地盤の状態、近隣の工事など、さまざまな外部要因によって引き起こされることがあります。

揺れを最小限に抑えるためには、住宅の設計や施工の段階で耐震性や制震対策を講じることが重要です。

また、すでに揺れを感じている場合は、専門家に相談し、適切な対策を検討することをおすすめします。

快適な住環境を確保するためにも、揺れの原因を正しく理解し、必要な対策を講じることが大切です。

\200万円以上の値引き実績あり!/

- リフォーム内容を選択(約60秒)

- 希望のリフォーム会社を選択(700社以上から)

- 無料でプランと見積もりが届く!

一軒家の微振動を抑える対策とリフォームの効果

- 戸建て住宅の揺れ対策には何がある?

- 微振動に効果的な耐震リフォームとは?

- 家の構造を強化する方法とポイント

- 一軒家の微振動対策としての地盤改良

- 見積もりを比較して最適な対策を選ぶ

- 一軒家の微振動を抑える最終手段とは?

戸建て住宅でできる揺れ対策

戸建て住宅の揺れを防ぐためには、さまざまな対策が考えられます。

揺れの原因が地盤の問題であれば地盤改良、建物の構造が影響している場合は耐震補強を行う必要があります。

また、外部からの振動(交通振動や風など)に対する対策も重要です。

ここでは、戸建て住宅の揺れ対策について具体的に解説します。

1. 地盤改良工事を行う

家の揺れが地盤の問題によるものであれば、地盤改良工事が効果的です。

特に埋立地や軟弱地盤の上に建っている家は、微細な振動を増幅しやすい傾向があります。

地盤改良には以下の方法があります。

- 表層改良工法:地盤の表面部分に固化剤を混ぜて強化する工法。比較的コストが低く、施工も短期間で完了します。

- 柱状改良工法:地盤の中に柱状の改良体を形成し、建物を安定させる方法。特に軟弱地盤で有効です。

- 鋼管杭工法:地盤が極端に弱い場合に、鋼管を打ち込んで支持力を確保する方法。

これらの地盤改良工事を行うことで、建物の揺れを軽減できます。

2. 耐震・制震・免震装置の設置

建物の構造自体に対策を施すことで、揺れを抑えることが可能です。

以下の3つの方法が代表的な対策として挙げられます。

- 耐震工法:建物の強度を高めて地震に耐える設計をする。柱や梁を補強し、金物や筋交いを適切に配置することで、揺れを最小限に抑えます。

- 制震工法:制震ダンパーなどの装置を設置し、建物の揺れを吸収する。交通振動や風による微振動の抑制にも効果的です。

- 免震工法:建物と基礎の間に免震装置を設置し、地面の揺れを建物に伝わらないようにする。地震対策として非常に有効ですが、コストが高くなりがちです。

これらの工法を適用することで、家の揺れを大幅に軽減できます。

3. 揺れの影響を受けにくい家具配置

建物の揺れを感じやすい要因として、家具の配置や固定方法も関係しています。

例えば、家具が固定されていないと、揺れが増幅されてしまうことがあります。

対策としては以下の方法が効果的です。

- 家具を壁にしっかり固定する:L字型金具や突っ張り棒を活用し、揺れを抑える。

- 重心を低くする:家具の上部に重いものを置かず、安定した配置にする。

- 耐震マットを活用する:食器棚や本棚の下に耐震マットを敷くことで、滑りにくくする。

こうした小さな工夫でも、揺れの影響を軽減することができます。

微振動に効果的な耐震リフォームの内容

家の微振動を抑えるためには、耐震リフォームが非常に有効です。

耐震リフォームには、家の構造を強化する方法や、振動を吸収する設備を追加する方法などがあります。

ここでは、特に微振動に効果的な耐震リフォームの方法について解説します。

1. 耐震補強工事

耐震補強工事とは、家の骨組みを強化することで、揺れに対する耐性を高めるリフォームのことです。

具体的な方法としては、以下のようなものがあります。

- 筋交いの増設:建物の壁内部に斜めの補強材(筋交い)を追加し、耐震性を向上させる。

- 構造用合板の設置:壁に強度の高い構造用合板を貼り、揺れに強い壁を作る。

- 金物補強:柱と梁の接合部を金属プレートで固定し、耐久性を向上させる。

これらの補強を行うことで、家全体の剛性が上がり、微振動の影響を軽減できます。

2. 制震ダンパーの設置

制震ダンパーは、揺れを吸収する装置で、地震や微振動を効果的に軽減することができます。

特に、交通振動や風による揺れに対しても有効です。

設置方法は比較的簡単で、壁や柱に取り付けるだけで効果を発揮します。

制震ダンパーにはオイルダンパーやゴム製ダンパーなどがあり、用途に応じて選択することが重要です。

家の構造を強化する方法とポイント

家の揺れを抑えるためには、家の構造を強化することが欠かせません。

構造が強化されていれば、地震だけでなく、強風や交通振動による微振動も軽減できます。

ここでは、家の構造を強化するための具体的な方法について解説します。

1. 壁の補強

家の耐震性を高めるには、壁の強度を上げることが重要です。

特に、開口部が多い家や吹き抜けのある家は、壁の量が少なく、揺れに弱い傾向があります。

補強方法としては、以下のようなものがあります。

- 耐力壁の追加:壁の内部に補強材を入れて、剛性を高める。

- 構造用合板の取り付け:地震や振動に強い壁を作るために、厚みのある合板を貼る。

- 壁倍率を上げる:建物の耐震性能を示す指標である壁倍率を増やし、揺れにくい設計にする。

これらの補強を行うことで、家全体の耐震性能を向上させることができます。

2. 基礎の補強

基礎がしっかりしていないと、家が揺れやすくなります。

基礎補強の方法には以下のものがあります。

- コンクリート基礎の補強:既存の基礎に鉄筋を追加し、耐久性を向上させる。

- 地盤改良:基礎の下に固化剤を入れて、地盤を強化する。

- アンカーボルトの追加:基礎と建物をしっかり固定し、揺れに強い構造にする。

これらの補強を行うことで、家の安定性が向上し、微振動の影響を軽減できます。

戸建て住宅の揺れ対策には、地盤改良、耐震補強、制震ダンパーの設置などが有効です。

特に、微振動を抑えるためには、建物の剛性を高めることが重要になります。

耐震リフォームや基礎の補強を行い、安心して暮らせる住環境を整えましょう。

一軒家の微振動対策としての地盤改良

一軒家の微振動の原因の多くは、地盤の状態にあります。

地盤が軟弱であると、わずかな振動でも建物全体に影響を及ぼし、居住者が揺れを感じることがあります。

特に埋立地や盛土が行われた土地、粘土質の土壌の上に建てられた住宅は、振動が増幅される傾向があります。

ここでは、一軒家の微振動を抑えるための地盤改良の方法について詳しく解説します。

1. 地盤改良が必要なケース

地盤改良が必要になるのは、以下のようなケースです。

- 家の周囲で交通量が多く、車やトラックの通過による振動を感じる。

- 近隣で建設工事が行われており、その振動が家に伝わる。

- 風が強い日に家全体が揺れるような感覚がある。

- 建物の床や壁にひび割れが生じている。

- 家の中にいると船酔いのような症状を感じることがある。

これらの症状がある場合、地盤の強度を改善することで微振動を軽減できる可能性があります。

2. 地盤改良の主な方法

地盤改良にはいくつかの方法があり、土地の状態や住宅の構造に応じて適切なものを選ぶ必要があります。

以下の3つが代表的な地盤改良方法です。

(1)表層改良工法

表層改良工法は、地盤の表面部分に固化材を混ぜて地盤を強化する方法です。

深さ1~3m程度の浅い部分の地盤を改良するため、比較的コストが低く、施工期間も短いのが特徴です。

特に、地盤の表層だけが軟弱な場合に適した工法です。

(2)柱状改良工法

柱状改良工法は、地中にセメント系の固化材を注入し、柱状の改良体を作ることで建物を支える方法です。

この工法は、比較的深い部分の地盤が軟弱な場合に有効です。

柱状の固化体が建物を支え、地盤沈下や振動を抑える効果があります。

(3)鋼管杭工法

鋼管杭工法は、鋼管を地中に打ち込むことで、建物の荷重をしっかりと支える方法です。

この方法は、地盤が非常に軟弱で、他の改良方法では十分な効果が得られない場合に採用されます。

鋼管杭を使用することで、建物全体の揺れを抑え、微振動を大幅に軽減することができます。

見積もりを比較して最適な対策を選ぶ

地盤改良や耐震補強を検討する際、最も重要なのが見積もりの比較です。

適切な対策を講じるためには、複数の施工業者から見積もりを取得し、価格だけでなく工事内容を比較することが必要です。

ここでは、見積もりを比較する際のポイントを解説します。

1. 見積もりを取る前に確認すべきこと

見積もりを取る前に、以下の点を確認しておくとスムーズに進めることができます。

- 揺れの発生状況:どのようなときに揺れを感じるか(例:風が強い日、トラックが通るときなど)。

- 建物の構造:木造か鉄骨造か、築年数はどのくらいか。

- 地盤の種類:地盤調査をしたことがあるか、または埋立地であるか。

- 予算の上限:どの程度の費用をかけられるのか。

これらの情報を事前に整理しておくことで、施工業者から適切な提案を受けることができます。

2. 見積もりを比較する際のポイント

見積もりを取得したら、以下の点を比較しましょう。

- 価格の妥当性:相場と比較して極端に高すぎる、または安すぎる場合は注意が必要。

- 工事の内容:どのような工法を使用し、どの部分を改良するのかを確認。

- 工期:施工にどれくらいの期間がかかるのか。

- 保証の有無:施工後に万が一問題が発生した場合の対応はどうなっているか。

特に、安すぎる見積もりには注意が必要です。

品質の低い材料を使用したり、適切な施工が行われなかったりするリスクがあるため、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

3. 見積もりを取得する方法

見積もりを取得する方法として、以下の手段があります。

- 地元の工務店に直接依頼する

- インターネットの一括見積もりサービスを利用する

- 住宅メーカーやリフォーム業者に相談する

特に、「タウンライフリフォーム」などの一括見積もりサービスを利用すると、複数の業者から見積もりをまとめて取得できるため、効率的に比較することができます。

一軒家の微振動を抑える最終手段

ここまで紹介した方法を試しても揺れが解消されない場合、より大規模な対策が必要になることがあります。

最終手段として考えられるのは、以下の3つの方法です。

1. 建物の基礎ごと強化する

建物の基礎が原因で揺れが発生している場合、基礎全体を補強する必要があります。

例えば、ベタ基礎に変更することで建物の安定性を高め、揺れを抑えることができます。

また、既存の基礎の補強工事を行うことで、微振動の影響を軽減することも可能です。

2. 家全体を免震構造に変更する

家全体の揺れを根本的に解決するために、免震装置を導入することも一つの選択肢です。

免震装置を設置することで、地面の揺れが直接家に伝わるのを防ぐことができます。

ただし、コストが高いため、予算に余裕がある場合に限られる対策です。

3. 住み替えを検討する

もし揺れが建物や地盤に根本的な問題がある場合、住み替えを検討するのも一つの選択肢です。

特に、築年数が古く、補強工事を行っても解決が難しい場合は、新しい土地や建物への移住を考えることも必要かもしれません。

一軒家の微振動対策として、まずは地盤改良や耐震補強を検討することが重要です。

見積もりを比較し、最適な工法を選ぶことで、費用を抑えながら効果的な対策を講じることができます。

最終手段として、基礎の強化や免震装置の導入も視野に入れながら、安心して暮らせる住環境を整えましょう。

- 新築の一軒家でも微振動が発生する原因は複数ある

- 地盤が軟弱だと一軒家の微振動が発生しやすい

- 施工不良や耐震性の不足が揺れの要因となることがある

- 交通振動や建設工事が一軒家の微振動を引き起こすことがある

- 風の影響で建物が揺れるケースもある

- 建物の構造によって微振動の感じ方が変わる

- 高層階や吹き抜けのある住宅は揺れやすい傾向がある

- 震度1以下の揺れでも敏感に感じる人がいる

- 耐震補強や制震ダンパーの設置が揺れの軽減に効果的

- 地盤改良を行うことで微振動を抑えられる可能性がある

- 家具の配置や固定方法も微振動対策として有効である

- 一軒家の揺れ対策には複数の見積もりを比較することが重要

- 基礎の補強や免震装置の導入も最終手段として考えられる

- 住環境に応じた適切な対策を取ることで快適な生活が可能になる

- 一軒家の微振動は専門家に相談して対策を検討すべきである

ショールームや展示場に行くのは面倒だから、

自宅でゆっくりリフォームプランと見積もりを比較したい…。

そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフリフォーム』です。

リフォーム希望箇所と予算、気になるリフォーム会社を選ぶだけで、オリジナルのリフォームプラン&見積もりを無料で作成して貰えます。

人気メーカーがあなただけのリフォームプランを無料で作ってくれます。

▼厳選リフォームメーカー700社以上と提携▼

しかもタウンライフリフォームには『お断り代行』があるので、業者に気を使うことなくノンストレスでメーカー比較ができます。

もちろんお断り代行も利用は無料です。

▼お断り代行サービスも無料で利用OK▼

『タウンライフリフォーム』がおすすめなのはこんな人↓

- あなただけのリフォームプランを無料で手に入れたい

- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い

- 自宅にいながら複数社のプランを比較したい