- 富士住建のだんねつくんの特徴と標準仕様との違いがわかる

- だんねつくんのメリットとデメリットについて学べる

- 断熱性と気密性の違いを理解できる

- だんねつくんのオプション費用とコストの比較ができる

- 施工品質が安定する理由を知れる

- だんねつくんを採用するべきかの判断基準がわかる

- 富士住建の他のオプションと組み合わせる際のポイントが理解できる

\300万円以上の差がつく/

複数社比較の相見積もりは

やらないと損!!

▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

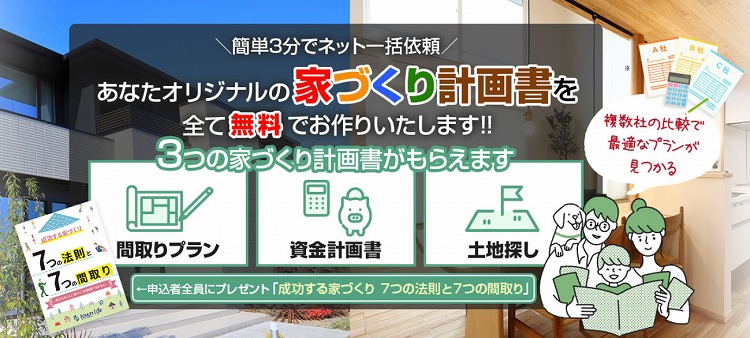

「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です

希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ

さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!

▼成功する家づくりプレゼント▼

- 希望の家の質問に回答(約3分)

- ハウスメーカーを選択(複数可)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

富士住建のだんねつくんの特徴と基本情報

- だんねつくんとは?吹付断熱の仕組み

- 富士住建の標準仕様とだんねつくんの違い

- だんねつくんの断熱性と気密性の評価

- 施工品質は安定?だんねつくんの強み

- だんねつくんのオプション費用とコスト比較

だんねつくんとは?吹付断熱の仕組み

だんねつくん(断熱くん)とは、富士住建が提供する吹付断熱材のオプションです。

この断熱材は「現場発泡ウレタンフォーム」と呼ばれるタイプで、建築現場で直接吹き付けて施工する断熱方法になります。

一般的な断熱材は、グラスウールやロックウールのようにシート状のものを壁の内部に詰めるのが一般的ですが、吹付断熱は液体状のウレタンを壁に直接吹き付けることで、数分で膨張し、すき間なく充填されるのが特徴です。

これにより、高い気密性を確保し、断熱効果を発揮する仕組みになっています。

また、吹付断熱は柱や配管周りのような細かい部分にも密着するため、施工の精度が比較的安定しやすいというメリットがあります。

一方で、現場施工のため職人の技術力によって仕上がりの質が左右されることもあり、施工管理が重要になる断熱方法でもあります。

そのため、富士住建では専門の施工業者による施工を行い、品質を一定に保つ工夫がされています。

加えて、吹付断熱は水分を吸収しにくいという特性を持ち、結露による断熱材の劣化を抑える効果も期待できます。

このような特徴から、だんねつくんは富士住建の標準仕様であるグラスウールとは異なるアプローチで高気密な住宅を実現する断熱材として注目されています。

富士住建の標準仕様とだんねつくんの違い

富士住建の標準仕様では、断熱材として「高性能グラスウール20K(アクリアネクストα)」が採用されています。

グラスウールは細かいガラス繊維でできた断熱材で、比較的安価ながら断熱性能が高く、防音性にも優れているという特徴があります。

一方、だんねつくん(断熱くん)は発泡ウレタンフォームを使用した吹付断熱材で、施工方法や断熱の仕組みが異なります。

以下の表で、富士住建の標準仕様のグラスウールと、オプションのだんねつくんの違いを比較します。

| 項目 | 標準仕様(グラスウール) | だんねつくん(吹付ウレタン) |

|---|---|---|

| 断熱材の種類 | 高性能グラスウール20K | 現場発泡ウレタンフォーム |

| 施工方法 | 充填(手作業) | 吹付(発泡して密着) |

| 厚み | 約105mm | 約95mm〜 |

| 断熱性能(熱伝導率) | 約0.034 W/m・K | 約0.040 W/m・K |

| 気密性能 | 職人の施工精度に依存 | 隙間なく密着しやすい |

| 防音性 | 高い | 比較的高い |

| 耐水性 | 水に弱く防湿対策が必要 | 吸水しにくい |

| 価格 | 標準仕様で追加費用なし | 1坪あたり約12,000円 |

このように、標準仕様のグラスウールとだんねつくん(断熱くん)はそれぞれ異なる特性を持っています。

グラスウールは適切に施工されれば断熱性能が非常に高く、コストパフォーマンスにも優れていますが、施工精度にばらつきが出る可能性があります。

一方、だんねつくんは発泡ウレタンの特性上、施工後に隙間が発生しにくく、高い気密性を確保できる点が強みです。

ただし、断熱性能の数値だけを見れば、グラスウールの方が優れています。

このため、「とにかく断熱性能を重視したい」人は標準仕様のままでも十分ですが、「施工品質を安定させ、気密性能を重視したい」人には、だんねつくんの採用が適しているといえます。

また、価格面では、だんねつくんは1坪あたり12,000円の追加費用が発生するため、30坪の家では約36万円のコスト増になることを考慮する必要があります。

【関連】富士住建公式

だんねつくんの断熱性と気密性の評価

だんねつくんの最大の特徴は、その高い気密性です。

吹付断熱は施工時に発泡しながら壁や隙間に密着するため、グラスウールのようにカットや詰め込みの際に隙間が発生する心配がありません。

これにより、家全体の隙間を示す気密性能(C値)を向上させることができます。

実際、だんねつくんを採用した家ではC値1.0以下の高気密を実現したケースもあり、中にはC値0.5を記録した事例もあります。

気密性能の高い家は外気の影響を受けにくいため、冷暖房効率が向上し、光熱費の節約にもつながります。

一方で、断熱性能に関しては、標準仕様のグラスウールと比較すると劣る点が指摘されています。

断熱性能を示す熱伝導率(W/m・K)で見ると、標準仕様のグラスウールは0.034程度であるのに対し、だんねつくんの発泡ウレタンフォームは0.040程度とやや劣ります。

この数値が示すのは、同じ厚みで比較した場合、グラスウールの方が熱を通しにくく、より高い断熱性能を持つということです。

そのため、「冬の寒さを重視したい」という場合は、グラスウールの施工品質をしっかり確保することが重要になります。

ただし、断熱性能は気密性能とセットで考えるべきであり、どれだけ断熱性の高い素材を使用しても、施工の際に隙間ができてしまうとその効果は半減してしまいます。

その点、だんねつくんは隙間なく施工できるため、「安定した気密性能」を確保したい人には非常に有効な選択肢といえます。

また、吹付断熱の特性上、壁の内部で断熱材がズレる心配がなく、経年による劣化が少ないこともメリットの一つです。

このように、だんねつくんは気密性能の高さが強みであり、特に「施工のばらつきを避けたい」「安定した断熱性能を求める」人には適したオプションとなります。

一方で、最高の断熱性能を求める場合には、グラスウールの施工精度をしっかり管理することが重要です。

どちらの選択が適しているかは、家を建てる地域の気候や、光熱費をどれだけ抑えたいかといったライフスタイルの違いによるため、自分の優先事項を明確にして選ぶのが良いでしょう。

施工品質は安定?だんねつくんの強み

だんねつくんの大きな強みは、施工品質の安定性です。

吹付断熱材は、施工時に液体状のウレタンを吹き付けることで、壁や天井の隙間に密着し、発泡しながら均一に広がる特徴を持っています。

そのため、施工者の技術によるばらつきが少なく、比較的安定した品質を実現できるのがメリットです。

従来のグラスウール断熱材の場合、職人がシート状の断熱材をカットし、壁の中に詰め込む必要があります。

この作業は技術力に依存する部分が大きく、断熱材がうまく詰められていなかったり、固定が甘かったりすると、断熱効果が低下してしまいます。

また、グラスウールは湿気に弱く、防湿シートを適切に施工しなければ内部結露の原因となることがあります。

一方、だんねつくんのような吹付断熱は、施工時に膨らみながら壁の内部にしっかりと密着します。

これにより、断熱材と壁の間に隙間ができにくく、高い気密性を確保することが可能です。

さらに、発泡ウレタン自体が水分を吸収しにくい性質を持っているため、内部結露のリスクを軽減できる点も大きな強みです。

施工品質の安定性という観点では、だんねつくんは標準仕様のグラスウールよりも優れているといえます。

また、富士住建では、だんねつくんの施工を専門業者が行うため、一定の品質が担保されています。

施工完了後の気密測定を実施することで、実際の性能を確認できる点も安心材料となるでしょう。

ただし、施工業者の技術力に差が出る可能性はゼロではありません。

施工前に担当者へ施工の流れや品質管理について確認しておくと、より安心してだんねつくんを採用できるでしょう。

また、富士住建ではだんねつくんを採用するとC値(気密性能)の測定が付帯されるため、施工後の品質チェックもしやすいです。

こうした点を踏まえると、施工品質の安定性を求める人にとって、だんねつくんは魅力的な選択肢といえます。

だんねつくんのオプション費用とコスト比較

だんねつくんは富士住建のオプション仕様となっており、1坪あたり12,000円の追加費用が発生します。

このため、一般的な30坪の住宅で採用する場合、約36万円のコストがかかる計算になります。

この金額は決して安くはありませんが、気密性が向上することによる冷暖房効率の改善や、光熱費の節約を考慮すると、長期的にはコストメリットが生まれる可能性があります。

以下に、だんねつくんのコストと標準仕様のグラスウールの比較を示します。

| 項目 | 標準仕様(グラスウール) | だんねつくん(吹付ウレタン) |

|---|---|---|

| 断熱材の種類 | 高性能グラスウール20K | 現場発泡ウレタンフォーム |

| 施工費用 | 追加費用なし(標準仕様) | 1坪あたり12,000円 |

| 30坪の住宅の場合 | 追加費用0円 | 約360,000円 |

| 気密性能(C値) | 施工精度により変動 | C値1.0以下の高気密が期待できる |

| 断熱性能 | 0.034 W/m・K(優秀) | 0.040 W/m・K(やや劣る) |

| 経年変化 | 施工不良があると沈下の可能性あり | 壁に密着しズレにくい |

だんねつくんは、費用がかかるものの、気密性能を安定して確保できる点が大きな強みです。

気密性能が高いと冷暖房の効率が向上し、冬の寒さや夏の暑さの影響を受けにくくなります。

その結果、冷暖房費の節約が期待できるため、長期的に見ればコストパフォーマンスは悪くないと考えられます。

一方で、標準仕様のグラスウールは、施工精度が高ければ十分な断熱性能を発揮します。

また、断熱性能(熱伝導率)に関しては、グラスウールの方が優れているため、コストを抑えながら最大限の断熱効果を求める場合には、標準仕様のままでも問題はないでしょう。

ただし、グラスウールは施工のばらつきが大きく、気密性の確保が難しいことがデメリットとして挙げられます。

コストをかけても施工品質の安定と気密性を重視するなら、だんねつくんの採用が有力な選択肢になります。

一方で、グラスウールの施工品質をしっかり管理できる環境であれば、標準仕様のままでも十分な性能を発揮できる可能性があります。

どちらを選ぶかは、施工管理のしやすさや長期的なランニングコストを考慮しながら決めるとよいでしょう。

\300万円以上の値引き実績あり!/

- 家づくりアンケート回答(約3分)

- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

富士住建のだんねつくんのメリット・デメリットと選び方

- だんねつくんのメリット!気密性が高い安心の施工

- だんねつくんのデメリット!標準仕様より断熱性能が低い?

- オプションで後悔?だんねつくんは本当に必要か

- 断熱材選びのポイント!グラスウールとの比較

- 富士住建のだんねつくんはおすすめ?結論とまとめ

メリットは気密性が高い安心の施工

だんねつくん(断熱くん)の最大のメリットは、高い気密性を確保できることです。

吹付断熱の特性上、施工時に発泡ウレタンが膨らみながら壁や天井に密着するため、すき間ができにくく、均一に断熱材を施工することができます。

この特性により、気密性能を表すC値(家全体のすき間の面積を示す値)を向上させやすいという利点があります。

実際に、だんねつくんを採用した住宅ではC値1.0以下を記録した事例も多く、中にはC値0.5を達成した家もあります。

C値1.0以下は高気密住宅とされ、冷暖房の効率が大幅に向上するため、快適な住環境を維持しやすくなります。

また、だんねつくんは施工のばらつきが少ないことも大きなメリットです。

グラスウールのようなシート状の断熱材は、カットや詰め込みの作業が必要であり、施工者の技術力に大きく依存します。

施工が雑だった場合、すき間ができてしまい、断熱効果が低下する可能性があります。

しかし、吹付断熱は専門業者が施工するため、一定の品質を確保しやすく、断熱材がズレたり、施工後に劣化したりするリスクが低いのが特徴です。

さらに、だんねつくんは吸水性が低いため、結露による断熱材の劣化リスクを抑えられる点もメリットの一つです。

グラスウールは防湿対策をしないと湿気を吸収し、断熱性能が低下する可能性がありますが、だんねつくんは水分をほとんど吸収しないため、施工後の断熱性能を安定して維持できます。

これにより、家全体の耐久性も向上し、長期間にわたって快適な住環境を維持しやすくなります。

加えて、だんねつくんは遮音性にも優れています。

発泡ウレタンが壁にしっかり密着するため、外部からの騒音を軽減し、室内の静寂性を高める効果があります。

特に、交通量の多い道路沿いの住宅や、隣家との距離が近い環境に住む場合には、この遮音性の高さが大きなメリットになります。

このように、だんねつくんは「高い気密性能」「施工品質の安定」「結露対策」「遮音性の向上」といった多くのメリットを持つ断熱材です。

住宅の快適性を重視する人にとって、魅力的なオプションといえるでしょう。

【デメリット】標準仕様より断熱性能が低い?

だんねつくんには多くのメリットがありますが、デメリットもあります。

その一つが、標準仕様のグラスウールよりも断熱性能(熱抵抗値)がやや低い点です。

断熱性能を示す指標として「熱伝導率」があり、この数値が小さいほど熱が伝わりにくく、断熱効果が高いことを意味します。

富士住建の標準仕様である高性能グラスウール20K(アクリアネクストα)の熱伝導率は約0.034 W/m・Kですが、だんねつくんの発泡ウレタンフォームは約0.040 W/m・Kとやや劣ります。

このため、純粋な断熱効果だけを比較すると、グラスウールの方が優れていることになります。

また、だんねつくんは1坪あたり12,000円のオプション費用がかかるため、30坪の住宅では約36万円の追加コストが発生します。

この費用をかけても、標準仕様のグラスウールより断熱性能が劣るという点は、デメリットと考えられます。

ただし、気密性の向上による冷暖房効率の改善を考慮すれば、長期的に光熱費を削減できる可能性があり、この点をどう評価するかが選択のポイントになります。

さらに、吹付断熱は施工後の厚みが施工業者の技術によって左右されることがあり、場合によっては断熱効果にムラが出ることもあります。

吹付量が不足すると断熱層が十分に形成されず、断熱性能が期待通りにならないこともあります。

また、ウレタンフォームは紫外線に弱いため、長期間直射日光を浴びる場所では劣化が早く進む可能性があります。

こうした点を考慮すると、だんねつくんを採用する際には、単に断熱性能だけで判断せず、気密性能や施工の安定性、光熱費削減効果などを総合的に評価する必要があります。

特に、断熱性能を最優先する場合には、グラスウールの施工精度を高めることで、標準仕様のままでも十分な断熱性を確保できる可能性があります。

オプションで後悔?だんねつくんは本当に必要か

だんねつくんを選ぶべきかどうかは、住宅の仕様や住む地域の気候、予算、施工管理のしやすさなどを総合的に判断する必要があります。

実際に、だんねつくんを採用した人の中には「気密性能が向上して快適になった」と満足する声が多い一方で、「標準仕様でも十分だったかもしれない」「思ったほどの違いを感じなかった」と感じる人もいます。

特に、標準仕様のグラスウールでもしっかり施工されていれば、十分な断熱性能を発揮できるため、だんねつくんの追加費用が必ずしも必要ではないケースもあります。

また、気密性能を高める方法は、断熱材の選択だけではなく、窓の種類や建物の構造によっても左右されます。

例えば、富士住建の標準仕様では、窓に樹脂サッシとLow-Eペアガラス(アルゴンガス入り)が採用されていますが、より高い断熱性能を求めるなら、オプションでトリプルガラスに変更する方法もあります。

こうした選択肢を検討することで、最適なコストパフォーマンスを実現できる可能性があります。

さらに、家の間取りによっては、だんねつくんの効果を最大限に発揮できない場合もあります。

例えば、吹き抜けの多い家では、気密性を高めても暖房効率が上がりにくいため、別の方法で暖房計画を考えた方が良いかもしれません。

また、富士住建の施工品質が安定していることを考えると、標準仕様のグラスウールでも問題なく高断熱の家を建てられる可能性が高いです。

このように、だんねつくんはメリットの多いオプションですが、必ずしもすべての家庭にとって必要とは限りません。

費用対効果や住宅の仕様、住む地域の気候などを総合的に判断し、最適な選択をすることが重要です。

もし、断熱材の選択に迷った場合は、富士住建の担当者と相談し、気密測定の実施状況や他の断熱対策と比較した上で、慎重に判断するのがよいでしょう。

断熱材選びのポイント!グラスウールとの比較

住宅の断熱材を選ぶ際には、それぞれの素材の特性を理解し、自分の住環境やライフスタイルに合ったものを選ぶことが重要です。

富士住建では、標準仕様の「高性能グラスウール(アクリアネクストα)」と、オプションで選択可能な「だんねつくん(吹付発泡ウレタン)」の2種類の断熱材が用意されています。

それぞれの特徴を詳しく比較し、どちらを選ぶべきか検討していきます。

断熱性能(熱伝導率)の比較

断熱性能は、主に「熱伝導率(W/m・K)」という指標で表されます。

この値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性が高いことを意味します。

| 項目 | 高性能グラスウール(アクリアネクストα) | だんねつくん(吹付発泡ウレタン) |

|---|---|---|

| 断熱材の種類 | グラスウール(繊維系) | 現場発泡ウレタン(発泡プラスチック系) |

| 熱伝導率 | 約0.034 W/m・K | 約0.040 W/m・K |

| 厚み | 105mm | 95mm〜 |

| 施工方法 | シート状の断熱材を充填 | 液状のウレタンを吹き付け |

| 気密性能 | 施工精度により異なる | 施工ムラが少なく高気密 |

| 耐湿性 | 防湿シートが必要 | 吸水性が低く防湿性が高い |

| コスト | 標準仕様(追加費用なし) | 1坪あたり12,000円の追加費用 |

この表を見ると、グラスウールの方が熱伝導率の数値が低く、純粋な断熱性能としては優れていることが分かります。

しかし、気密性の観点では、だんねつくんの方が優れています。

特に、隙間なく施工できることから、高い気密性を確保しやすく、冷暖房の効率を向上させる効果が期待できます。

施工のしやすさと品質の安定性

施工品質の安定性も、断熱材選びにおいて重要なポイントです。

グラスウールは断熱性能が高いものの、施工時に隙間ができやすく、職人の技術によって仕上がりにばらつきが出ることがあります。

また、防湿シートを適切に施工しないと湿気を吸収し、断熱性能が低下する可能性があります。

そのため、施工管理が重要になります。

一方、だんねつくんは現場で直接吹き付けるため、壁や柱に密着し、隙間なく施工できるのが特徴です。

気密性能が安定しやすく、施工者による仕上がりの差が比較的少ない点がメリットといえます。

また、湿気を吸収しにくい性質を持つため、内部結露のリスクも低減できます。

コストパフォーマンス

グラスウールは標準仕様のため追加費用はかかりません。

一方、だんねつくんは1坪あたり12,000円の追加費用が発生します。

30坪の住宅の場合、約36万円のコストアップとなるため、予算との兼ね合いをしっかり検討する必要があります。

ただし、だんねつくんを採用することで気密性が向上し、冷暖房の効率が上がるため、長期的には光熱費の削減につながる可能性があります。

どちらを選ぶべきか?

どちらの断熱材を選ぶかは、住む地域や求める住宅性能によって異なります。

以下の基準を参考にすると、より適切な選択ができるでしょう。

グラスウールが向いている人

-

初期費用を抑えたい人

-

施工管理がしっかりしている現場で建築する人

-

断熱性能を重視し、適切な防湿処理ができる環境を整えられる人

だんねつくんが向いている人

-

施工品質の安定性を重視する人

-

気密性を高めて冷暖房効率を向上させたい人

-

湿気が多い地域に住んでいる人

それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分の住まいに最適な断熱材を選びましょう。

富士住建のだんねつくんはおすすめ?結論とまとめ

富士住建のだんねつくんは、特に気密性能を向上させたい人におすすめのオプションです。

施工品質が安定しやすく、隙間なく断熱材を充填できるため、冷暖房効率を向上させ、長期的な光熱費の削減が期待できます。

特に、C値(気密性能)を高めたい人や、湿気による断熱材の劣化が気になる人にとっては、有力な選択肢となるでしょう。

しかし、標準仕様のグラスウールと比較すると、純粋な断熱性能(熱伝導率)では劣るため、寒冷地に住んでいる場合は、グラスウールを採用しつつ施工品質をしっかり管理する方法も有効です。

また、1坪あたり12,000円の追加費用がかかるため、予算の範囲内でどこにコストをかけるかを慎重に判断する必要があります。

どちらを選ぶべきか迷う場合は、以下の点を考慮するとよいでしょう。

-

住宅の気密性能を重視するなら、だんねつくんを採用

-

初期コストを抑えたいなら、グラスウールの施工品質を管理する

-

冷暖房効率を重視するなら、だんねつくんを検討する

-

地域の気候に応じた選択をする(寒冷地ならグラスウールも有力)

また、富士住建で家を建てる場合、他のオプションとの兼ね合いも考慮する必要があります。

例えば、窓をトリプルガラスに変更することで、より高い断熱性能を確保することができます。

このように、断熱材だけでなく、住宅全体のバランスを見ながらオプションを選択することが、最適な住環境を実現するポイントとなります。

最終的に、どちらを選ぶかは自分のライフスタイルや優先事項に応じて決めることが重要です。

富士住建の担当者と相談しながら、長期的な視点で最適な選択をしましょう。

- だんねつくんは富士住建が提供する吹付断熱材のオプションである

- 断熱材は現場発泡ウレタンフォームを使用し、すき間なく密着する施工方法である

- 富士住建の標準仕様はグラスウールだが、だんねつくんは気密性を重視した仕様となる

- だんねつくんの熱伝導率は約0.040 W/m・Kで、標準のグラスウールよりやや劣る

- だんねつくんはC値1.0以下を実現しやすく、冷暖房効率の向上に貢献する

- 施工品質が安定しやすく、職人の技量による断熱性能のばらつきを抑えられる

- 防湿性が高く、結露による断熱材の劣化リスクを軽減できる

- 1坪あたり12,000円の追加費用が発生し、30坪の住宅では約36万円のコストアップとなる

- 施工後の断熱材のズレがなく、長期間安定した性能を維持しやすい

- 外部の騒音を軽減する遮音効果もあり、静かな住環境を実現できる

- 断熱性能のみを重視するならグラスウールの方が優れている

- 気密性を重視し、冷暖房の効率を高めたい場合にはだんねつくんが適している

- 住宅の仕様や地域の気候によって、標準仕様とだんねつくんのどちらを選ぶか判断が必要

- 富士住建の担当者と相談し、最適な断熱仕様を選ぶことが重要である

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、

自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。

そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。

気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

▼オリジナル間取りプランの例▼

『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓

- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい

- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い

- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい