注文住宅は人生で最も大きな買い物の一つです。

しかし、施工ミスや設計ミスが発生すると、理想の住まいが後悔につながってしまうことも少なくありません。

計画段階での認識不足や施工時の管理不足、引き渡し後に気づく問題など、さまざまな要因でミスは起こります。

特に、施工ミスが発生した際に業者が認めないケースや、誰の責任なのかが曖昧になるトラブルは避けたいものです。

また、設計ミスが発覚した際の対応や、欠陥住宅となってしまった場合の時効についても事前に知っておく必要があります。

本記事では、注文住宅で起こりやすいミスを防ぐためのポイントをまとめ、具体的な予防策を詳しく解説します。

見積もりの活用方法や信頼できる業者の選び方、施工ミスが発生した際の対処法など、失敗を防ぐための重要な情報を提供します。

これから注文住宅を建てる方が、後悔のない家づくりを実現できるよう、ぜひ最後までご覧ください。

-

注文住宅で起こりやすいミスの原因がわかる

-

設計ミスや施工ミスを未然に防ぐ方法を学べる

-

施工ミスが発生した際の対処法を知れる

-

設計ミスが発覚したときの対応策がわかる

-

施工ミスの責任が誰にあるのかを理解できる

-

欠陥住宅の時効や保証制度について知れる

-

見積もりを活用して注文住宅のミスを予防する方法が学べる

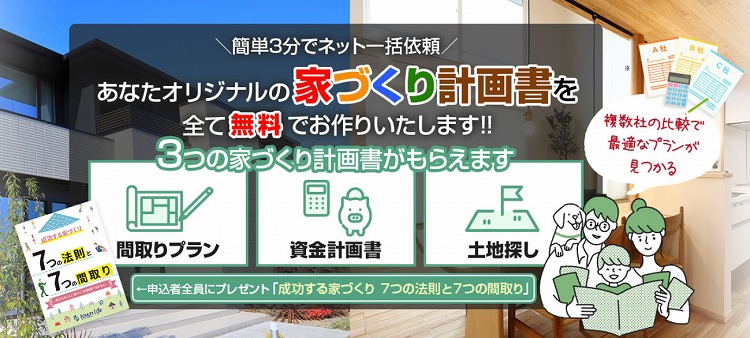

\300万円以上の差がつく/

複数社比較の相見積もりは

やらないと損!!

▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!

「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です

希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ

さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!

▼成功する家づくりプレゼント▼

- 希望の家の質問に回答(約3分)

- ハウスメーカーを選択(複数可)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

注文住宅のミスを防ぐために知っておくべきポイント

-

注文住宅のミスはなぜ起こる?よくある原因を解説

-

設計ミスが多い理由と見直すべきポイント

-

施工ミスが発生しやすい工事の種類とは?

-

注文住宅のミスを予防するための効果的な対策

-

注文住宅のミスを防ぐための打ち合わせのコツ

注文住宅のミスはなぜ起こる?よくある原因を解説

注文住宅のミスは、多くの施主にとって予想外の問題として発生します。

これらのミスの原因は、大きく分けて「計画段階での問題」「施工段階での問題」「引き渡し後の問題」に分類されます。

それぞれの段階で注意を払うことで、ミスを未然に防ぐことが可能です。

計画段階での問題

注文住宅のミスの多くは、計画段階での認識不足や意思疎通の不足から発生します。

例えば、設計士や施工会社との打ち合わせ不足による認識のズレが挙げられます。

施主が希望する間取りやデザインを明確に伝えられていない場合、意図と異なる設計になってしまうことがあります。

また、生活動線を考慮せずに設計された間取りでは、住んでから不便に感じることが多いです。

さらに、十分な予算計画を立てずに工事を進めると、追加工事が発生し、最終的にコストが膨らむリスクがあります。

施工段階での問題

施工ミスは、現場管理の甘さや職人の技術不足によって引き起こされます。

例えば、基礎工事で配筋ミスが発生すると、耐震性が低下する恐れがあります。

また、断熱材の施工が不十分だと、気密性が確保されず、冷暖房効率が悪くなることもあります。

配管工事でのミスも多く、配管の位置がずれることで、キッチンや浴室の配置変更が必要になるケースもあります。

さらに、施工現場でのチェックが不十分な場合、設計図と異なる仕様で工事が進められてしまうこともあります。

引き渡し後の問題

引き渡し後に発覚するミスの中には、照明やコンセントの配置ミス、スイッチの位置の不便さなどがあります。

また、排水の流れが悪い、水漏れが発生するなど、施工の不備が原因で住み始めてから問題が発覚することも少なくありません。

こうしたミスを防ぐためには、完成後の検査時に細部までチェックすることが重要です。

注文住宅のミスを防ぐために

注文住宅のミスを防ぐためには、以下の対策が有効です。

- 設計段階で希望を明確にし、図面や3Dシミュレーションを活用する

- 施工会社とこまめにコミュニケーションを取り、工事の進捗をチェックする

- 現場の管理体制を確認し、信頼できる業者を選ぶ

- 工事途中で現場を訪れ、実際の施工状況を確認する

- 引き渡し時には細かい点までチェックし、不具合があれば修正を依頼する

これらを徹底することで、注文住宅のミスを最小限に抑えることができます。

設計ミスが多い理由と見直すべきポイント

注文住宅では設計ミスが多く発生し、その原因はさまざまです。

特に、施主と設計士の間での認識のズレ、生活動線の考慮不足、設備配置の見落としなどが挙げられます。

これらの問題を防ぐためには、設計段階で慎重に確認することが必要です。

設計ミスが多い理由

-

施主と設計士の認識の違い

設計士が施主の希望を十分に理解していないと、意図しない間取りやデザインになってしまいます。

例えば、「広々としたリビング」と伝えても、具体的な広さの認識が異なると、思っていたよりも狭い空間になることがあります。 -

生活動線の考慮不足

住みやすい家を作るには、生活動線をしっかりと考えることが重要です。

例えば、キッチンと洗濯機の距離が遠すぎると家事が非効率になります。

また、玄関からリビングまでの動線が悪いと、家族や来客のストレスにつながることもあります。 -

収納スペースの不足

収納は生活の快適さに直結しますが、設計時に十分なスペースを確保しないと後悔するポイントになります。

例えば、玄関に靴の収納スペースが足りない、リビングに収納がなく物が散らかるなどの問題が発生します。 -

設備の配置ミス

キッチンやトイレ、洗面所の配置を適当に決めると、使い勝手が悪くなります。

また、コンセントの配置を考えずに設計すると、家電を使う際に不便になることがあります。

設計ミスを防ぐためのポイント

-

設計士との打ち合わせを重視する

施主の希望を正確に伝え、設計士の提案とすり合わせることが重要です。

可能であれば、3Dシミュレーションを活用して、実際の空間をイメージしやすくしましょう。 -

生活動線を事前にシミュレーションする

家事の動線、家族の移動経路を考え、無駄のない間取りを設計しましょう。

実際に歩くことを想定しながらシミュレーションすると、設計の問題点が見えてきます。 -

収納スペースを確保する

必要な収納の量を事前に計算し、各部屋に十分な収納を設けるようにしましょう。

ウォークインクローゼットやパントリーなどを設置すると、収納不足の問題を解決できます。 -

コンセントの位置を確認する

実際にどこで家電を使うのかを考え、コンセントの位置や数を決定しましょう。

特に、キッチンやリビング、寝室ではコンセントの不足が後悔につながることが多いです。

設計ミスは住み始めてから気づくことが多いため、事前に十分な確認を行うことが大切です。

施工ミスが発生しやすい工事の種類

施工ミスは、特定の工事で発生しやすい傾向があります。

特に、基礎工事、配管工事、断熱工事、屋根工事などはミスが起こりやすく、しっかりとした管理が求められます。

施工ミスが多い工事の種類

-

基礎工事のミス

建物の土台となる基礎工事は、施工ミスが発生すると大きなトラブルにつながります。

例えば、コンクリートの強度が不足していると、耐震性が低くなり、地震の際に建物が倒壊するリスクが高まります。 -

配管工事のミス

配管の位置が間違っていると、水回りの設備が適切に機能しません。

排水の勾配が適切でないと、水が流れにくくなり、詰まりの原因にもなります。 -

断熱工事のミス

断熱材の施工が不十分だと、冬は寒く、夏は暑い家になってしまいます。

断熱材の隙間があると、結露が発生し、カビの原因にもなります。

施工ミスを防ぐためには、工事の進捗をしっかりと確認し、信頼できる業者に依頼することが重要です。

注文住宅のミスを予防するための効果的な対策

注文住宅は、一生に一度の大きな買い物となることが多く、できるだけ失敗を避けたいものです。

しかし、設計や施工のミスが原因で住み始めてから後悔するケースも少なくありません。

こうしたミスを未然に防ぐためには、計画段階から適切な対策を講じることが重要です。

ここでは、注文住宅のミスを予防するための具体的な対策について解説します。

1. 事前準備を徹底する

注文住宅のミスを防ぐためには、事前準備が欠かせません。

まず、自分たちのライフスタイルを明確にし、どのような家に住みたいのかを整理しましょう。

例えば、「子どもが成長しても使いやすい間取りにしたい」「家事動線を短くして効率的に生活したい」など、家族の生活を考慮した上で、理想の家の条件をリストアップすると良いでしょう。

また、間取りや設備のイメージを明確にするために、住宅展示場や完成見学会に足を運ぶことも有効です。

さらに、施工会社やハウスメーカーの口コミや評判を事前に調査し、実績のある会社を選ぶことも大切です。

2. ハウスメーカーや工務店を慎重に選ぶ

注文住宅の成功には、信頼できるハウスメーカーや工務店の選定が重要です。

施工実績や口コミを確認するだけでなく、過去に施工ミスの報告がないかも調査しましょう。

また、見積もりを依頼する際には、必ず複数の会社に依頼し、価格や提案内容を比較することが重要です。

安さだけで決めるのではなく、保証内容や施工品質も考慮して、最も信頼できる会社を選ぶようにしましょう。

3. 設計段階で細部まで確認する

設計ミスが原因で後悔するケースは多いため、設計段階で細部まで確認することが不可欠です。

例えば、以下のような点をチェックすると良いでしょう。

- 動線の確認:家事がしやすいか、移動しやすい間取りになっているか

- 収納スペースの確保:日常的に使う物を適切に収納できるか

- コンセントの配置:家具の配置を考慮し、使いやすい位置に設置されているか

- 採光と通風:自然光がしっかり入るか、風通しが良いか

また、間取りを決める際には、将来のライフスタイルの変化も考慮することが重要です。

例えば、子どもが成長したときの部屋の使い方や、高齢になったときの住みやすさも考えて設計すると良いでしょう。

4. 施工中のチェックを欠かさない

設計段階でしっかり確認していても、施工時にミスが発生する可能性はあります。

そのため、施工中のチェックを徹底することが重要です。

工事が始まったら定期的に現場に足を運び、進捗を確認しましょう。

また、第三者のホームインスペクター(住宅診断士)に依頼して、施工の品質を確認してもらうのも効果的です。

特に、基礎工事や断熱材の施工、配線工事などは後から修正が難しいため、施工段階でのチェックが重要です。

5. 引き渡し前の最終確認を怠らない

注文住宅が完成したら、引き渡し前に最終確認を行います。

この際には、以下の点をチェックすると良いでしょう。

- 間取りが設計図通りか

- 設備が正常に動作するか(電気・水道・ガスなど)

- 傷や汚れがないか

- 扉や窓の開閉がスムーズか

引き渡し後に問題が見つかると、修正に時間やコストがかかる可能性があるため、引き渡し前にしっかり確認することが大切です。

このように、注文住宅のミスを予防するためには、事前準備から施工管理、引き渡し後の確認まで、各段階で慎重に進めることが重要です。

最終的には、信頼できる業者としっかりコミュニケーションを取りながら、納得のいく家づくりを進めることが、失敗を防ぐ最大のポイントとなります。

注文住宅のミスを防ぐための打ち合わせのコツ

注文住宅の打ち合わせは、家づくりの成功を左右する重要な工程です。

しっかりとした打ち合わせを行うことで、設計ミスや施工ミスを防ぎ、理想の住まいを実現することができます。

ここでは、注文住宅のミスを防ぐための打ち合わせのコツについて解説します。

1. 事前に希望を明確にしておく

打ち合わせの前に、自分たちの希望や要望を整理しておくことが大切です。

例えば、どんな間取りにしたいのか、どのような設備を取り入れたいのかをリストアップしておくと、打ち合わせがスムーズに進みます。

また、参考となる写真やカタログを用意し、視覚的にイメージを共有できるようにすると、設計士や施工会社との認識のズレを防ぐことができます。

2. 記録をしっかり残す

打ち合わせでは、細かい部分まで話し合うことが多いため、内容を記録しておくことが重要です。

口頭でのやり取りだけでは、後で「言った・言わない」のトラブルになりかねません。

メモを取るのはもちろんのこと、可能であれば録音や写真撮影を活用すると、後で確認しやすくなります。

また、打ち合わせ後には内容をまとめたメールを送るなどして、共通認識を持つことが大切です。

3. 生活動線をシミュレーションする

図面だけでは実際の住み心地をイメージしづらいため、生活動線をシミュレーションしてみましょう。

例えば、「朝起きてからリビングに行くまでの動線はスムーズか」「洗濯物を干してから収納するまでの流れは効率的か」など、日常生活を想定して確認すると、設計の問題点が見つかることがあります。

また、家具の配置も考慮しながら打ち合わせを行うことで、コンセントの位置や収納の配置ミスを防ぐことができます。

4. 予算と追加費用の確認を徹底する

打ち合わせの中で、予算の範囲内で希望が実現できるかをしっかり確認しましょう。

特に、オプションの追加や仕様変更によって費用が増えることがあるため、見積もりの詳細を把握しておくことが重要です。

「これを追加するといくらになるのか」「どこまでが標準仕様で、どこからがオプションなのか」などを明確にし、予算オーバーを防ぎましょう。

5. 施工会社とのコミュニケーションを密にする

最後に、施工会社や設計士とのコミュニケーションを密に取ることが大切です。

不明点があればすぐに質問し、納得いくまで説明を受けるようにしましょう。

また、施工が始まってからも、定期的に進捗を確認し、問題が発生した場合はすぐに対応できるようにしておくと安心です。

打ち合わせの段階でしっかりと準備し、細部まで確認することで、注文住宅のミスを未然に防ぐことができます。

\300万円以上の値引き実績あり!/

- 家づくりアンケート回答(約3分)

- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)

- 無料で間取りと見積もりが届く!

注文住宅のミスが起きたときの対応とリスク回避

-

施工ミスを認めない業者への対処法

-

設計ミスが発覚した場合の対応策とは?

-

欠陥住宅にならないために知っておくべき法的対策

-

施工ミスの責任は誰が負う?業者選びの重要性

-

注文住宅のミスがあったときの補償と時効は何年?

-

注文住宅のミスを未然に防ぐための見積もり活用法

-

注文住宅のミスを予防しながら賢く建てる方法

施工ミスを認めない業者への対処法

施工ミスが発生しているにもかかわらず、業者が認めないケースは決して珍しくありません。

住宅建築の現場では、工事の進捗や完成後の不具合に対して「仕様通り」「問題ない」と言い張る業者も存在します。

このような場合、施主としてどのように対応すればよいのか、具体的な対処法を解説します。

1. 施工ミスを明確に証拠化する

施工ミスを認めない業者に対抗するためには、まず「客観的な証拠」を用意することが大切です。

業者の主張が誤っていることを証明するためには、以下のような証拠を集めましょう。

- 写真や動画:問題箇所を撮影し、施工ミスの状態を記録する。

- 施工前後の記録:施工前の図面や契約書と照らし合わせて、ミスがあることを確認する。

- 第三者の意見:建築士や住宅診断士(ホームインスペクター)に依頼し、専門的な意見を得る。

- 会話の記録:業者とのやり取りを録音し、「施工ミスではない」との発言を記録する。

証拠が明確であれば、業者も言い逃れができなくなります。

2. 契約書・仕様書を確認し、指摘する

契約書や仕様書には、どのような工事をどの基準で行うのかが明記されています。

施工ミスを指摘する際には、「契約内容と違う」という明確な根拠があると、業者も反論しづらくなります。

例えば、壁のクロスが指定したものと違う、床の材質が契約書の内容と異なるといったケースでは、書類をもとに冷静に指摘しましょう。

また、住宅業界には「建築基準法」や「住宅品質確保促進法(品確法)」といった法的な基準があり、業者はそれを満たす義務があります。

「この工事は建築基準法に違反しているのでは?」といった指摘ができれば、業者も無視することは難しくなります。

3. 書面で修正を求める

口頭でのやり取りでは、業者が後から「そんな話はしていない」と言い逃れる可能性があります。

そのため、施工ミスの修正を求める際には、必ず「書面」で伝えるようにしましょう。

具体的には、以下のような内容を記載した文書を作成し、業者に送付します。

- 施工ミスの具体的な内容

- 証拠(写真・動画・専門家の意見など)

- 契約書との違い

- 修正を求める理由と期限

書面でのやり取りを残しておけば、後に法的な手続きを行う際にも有利になります。

4. 第三者機関に相談する

業者がミスを認めず、修正を拒否する場合は、第三者機関に相談するのも有効な手段です。

例えば、以下の機関では住宅トラブルに関する相談を受け付けています。

- 住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

- 国民生活センター(消費者ホットライン:188)

- 弁護士相談(法テラスを利用すると無料相談が可能)

これらの機関に相談することで、業者に対して適切な対応を求めるためのアドバイスを得ることができます。

5. 法的手段を視野に入れる

それでも業者が施工ミスを認めない場合は、法的手続きを検討する必要があります。

弁護士に相談し、「契約不適合責任」や「損害賠償請求」を視野に入れた対応を進めることになります。

裁判に発展すると時間がかかるケースもありますが、施工ミスが明らかである場合は、業者側が和解に応じることもあります。

初めから裁判を起こすのではなく、まずは業者に対して内容証明郵便を送り、修正を求めるのが一般的な流れです。

業者が施工ミスを認めない場合でも、適切な対応を取れば修正や補償を受けられる可能性が高くなります。

重要なのは、感情的にならず冷静に対応し、証拠をしっかり残すことです。

設計ミスが発覚した場合の対応策

注文住宅における設計ミスは、施工ミス以上に深刻な問題を引き起こす可能性があります。

なぜなら、設計段階でのミスは構造的な問題に直結し、住み始めてから大きな不便を招くからです。

ここでは、設計ミスが発覚した際の対応策について解説します。

1. 設計ミスの種類を特定する

設計ミスにはさまざまな種類がありますが、大きく以下の3つに分類されます。

- 間取りや動線のミス:生活動線が悪い、収納スペースが不足している

- 構造上のミス:梁や柱の位置が不適切、耐震性に問題がある

- 設備配置のミス:コンセントの位置が悪い、配管が通らない

まずはどの種類の設計ミスなのかを特定し、それがどの程度の影響を及ぼすのかを確認することが重要です。

2. 設計士や施工業者に報告し、対応を求める

設計ミスが発覚した場合、すぐに設計士や施工業者に報告し、対応を求める必要があります。

この際、設計図面や契約書を確認し、「契約内容と違う」と明確に指摘すると、対応をスムーズに進めやすくなります。

軽微なミスであれば修正対応が可能な場合もありますが、大きな構造的問題がある場合は大規模な修正工事が必要になることもあります。

3. 設計変更が可能か検討する

間取りのミスや設備の配置ミスであれば、設計変更による対応が可能な場合があります。

例えば、以下のような方法で設計変更を行うことができます。

- 収納が不足している → 可動式収納を追加

- 生活動線が悪い → ドアや壁の位置を調整

- コンセントの位置が悪い → 追加工事で配置変更

ただし、大規模な設計変更が必要な場合は、追加費用が発生する可能性があるため、費用面も含めて検討しましょう。

欠陥住宅にならないために知っておくべき法的対策

欠陥住宅とは、建築基準を満たしていない、または重大な欠陥がある住宅のことを指します。

欠陥住宅を避けるためには、事前に法的な対策を理解し、適切な対応を取ることが重要です。

1. 住宅の保証制度を活用する

日本には、住宅購入者を保護するための法律や保証制度があります。

- 住宅瑕疵担保責任保険:新築住宅に対する10年間の保証制度

- 契約不適合責任:施工不良や設計ミスがあった場合、補償を受けられる

これらの保証を活用し、不具合が発生した場合に補修を依頼できるようにしておきましょう。

2. 契約時に保証内容を明確にする

注文住宅を建てる際には、契約内容をしっかり確認し、保証の範囲を明確にしておくことが重要です。

施工業者によっては、保証内容が不十分な場合もあるため、事前にしっかりと確認しましょう。

法的な対策を理解し、適切な保証制度を活用することで、欠陥住宅のリスクを最小限に抑えることができます。

施工ミスの責任は誰が負う?業者選びの重要性

注文住宅を建てる際、施工ミスが発生した場合に「誰が責任を負うのか」は非常に重要なポイントです。

施工ミスの責任の所在を明確にしないと、施主が不利益を被る可能性があります。

また、施工会社の選び方によっては、万が一ミスが発生した際に適切な対応を受けられないこともあります。

ここでは、施工ミスの責任の所在と、信頼できる業者を選ぶためのポイントについて詳しく解説します。

1. 施工ミスの責任は誰が負うのか

注文住宅の施工ミスが発生した場合、その責任を負うのは主に以下の3者のいずれか、または複数になります。

① 施工会社(工務店・ハウスメーカー)

施工会社は、契約通りに工事を行う義務があります。

もし設計図通りに工事が行われていなかったり、施工基準を満たしていない場合、施工会社が責任を負うことになります。

例えば、基礎工事の不備や断熱材の施工ミスなどは、施工会社の管理不足が原因となることが多いです。

この場合、施工会社に対して補修を求めることができます。

② 設計士・建築士

設計士や建築士は、建物の設計を担当する専門家です。

設計ミスが原因で建物の強度に問題が生じた場合や、生活動線が悪く使い勝手が悪くなる場合、設計士にも責任が発生します。

特に、耐震設計や配管計画のミスなどは、後から修正するのが難しいため、事前のチェックが重要です。

③ 施主(依頼主)

一見すると、施主には責任がないように思われがちですが、実はそうとも限りません。

施主が仕様変更を頻繁に行った結果、施工スケジュールが遅れたり、設計と施工の連携が取れずにミスが発生することがあります。

また、「コスト削減のために最低限の仕様にする」といった決断を施主が下した結果、後々不具合が発生するケースもあります。

そのため、施主も自ら積極的にチェックを行い、業者とのやり取りを丁寧に行うことが求められます。

2. 施工ミスが発生した際の対応方法

施工ミスが発生した場合、まずは冷静に対応することが大切です。

以下の手順で対処すると、スムーズに問題を解決しやすくなります。

① 施工ミスの内容を確認し、記録を残す

施工ミスの証拠をしっかり残すことが重要です。

-

施工ミスの箇所を写真や動画で記録する

-

設計図や契約書と照らし合わせて、どこが問題なのか確認する

-

業者とのやり取りをメモや録音しておく

② 施工会社や設計士に連絡し、対応を求める

ミスを確認したら、すぐに施工会社や設計士に連絡し、修正を求めましょう。

このとき、契約書の内容をもとに話を進めると、業者も対応しやすくなります。

③ 施工会社が対応しない場合は第三者機関に相談する

施工会社がミスを認めず、修正を拒否する場合は、第三者機関を利用しましょう。

- 住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

- 国民生活センター(消費者ホットライン:188)

- 弁護士に相談する(法テラスなどを活用)

第三者機関が介入することで、施工会社も対応をせざるを得なくなることが多いです。

3. 信頼できる施工業者を選ぶポイント

施工ミスを防ぐためには、そもそも信頼できる業者を選ぶことが最も重要です。

以下のポイントを意識して、慎重に業者を選びましょう。

① 施工実績が豊富な会社を選ぶ

施工実績が多い業者は、それだけ多くの経験を持っています。

また、過去の施工例を確認することで、業者の技術力や得意分野を知ることができます。

② 口コミや評判を確認する

インターネットの口コミや、過去に依頼した人の評判をチェックするのも有効です。

特に「施工後のアフターサポートがしっかりしているか」は、業者を選ぶ上で重要なポイントになります。

③ 見積もりを複数社で比較する

一社だけの見積もりで決めてしまうと、施工内容や金額が適正かどうか判断できません。

必ず複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが大切です。

④ 保証制度が充実しているか確認する

施工ミスが発生した際に、しっかりと保証を受けられるかどうかも重要です。

例えば、「住宅瑕疵担保責任保険」に加入している業者であれば、10年間の保証がつくため安心できます。

注文住宅のミスがあったときの補償と時効は何年?

注文住宅でミスが発生した場合、施主が補償を受けられる期間や条件を知っておくことが重要です。

施工不良や欠陥が見つかった際に、適切な対応を取れるようにするためにも、補償の内容と時効について詳しく解説します。

1. 注文住宅の補償制度

注文住宅には、法律で定められた補償制度が存在します。

主に以下の2つの保証が適用されるケースが多いです。

① 住宅瑕疵担保責任保険(10年間保証)

日本では、「住宅品質確保促進法(品確法)」により、新築住宅の主要部分に関する瑕疵(欠陥)については、施工会社が10年間の保証を義務付けられています。

これにより、基礎や構造部分、雨漏りに関するトラブルが発生した場合、無償で修理を受けることができます。

② 施工会社独自のアフター保証

施工会社によっては、独自の保証制度を設けていることもあります。

例えば、「壁紙や床材の保証が5年間」「水回りのトラブルに3年間対応」といったケースです。

契約時に保証の範囲をしっかり確認し、不明点があれば必ず質問しておきましょう。

2. 施工ミスの補償請求には時効がある

施工ミスや瑕疵が発覚した場合、補償請求をするには時効があることを理解しておく必要があります。

① 品確法による瑕疵担保責任の時効

住宅瑕疵担保責任の請求期間は、新築住宅の引き渡しから 10年間 です。

しかし、施工会社が倒産してしまった場合、補償が受けられなくなる可能性があるため、早めに対応することが大切です。

② 契約不適合責任の時効

2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更されました。

契約不適合責任では、欠陥を発見した日から 1年以内に通知 する必要があります。

また、欠陥を知ってから 5年以内 に損害賠償請求をしないと、時効が成立してしまいます。

住宅のミスに対する補償制度を理解し、適切な対応を取ることで、後悔のない注文住宅を実現できます。

注文住宅のミスを未然に防ぐための見積もり活用法

注文住宅を建てる際には、多くの人が「見積もり」を取ります。

しかし、ただ見積もりを取得するだけでは、ミスを防ぐのが難しい場合があります。

見積もりの活用方法を間違えると、不透明な追加費用が発生したり、希望していた仕様と違う家が完成してしまったりするリスクが高まります。

ここでは、注文住宅のミスを防ぐために、見積もりをどのように活用すればよいのかを詳しく解説します。

1. 見積もりを複数の業者から取得する

注文住宅のミスを防ぐためには、1社の見積もりだけで決めるのではなく、必ず複数の業者から見積もりを取ることが重要です。

『タウンライフ家づくり』のようなサイトを活用すれば、無料で複数社から相見積もりができるので賢く活用しましょう。

同じ仕様でも、業者ごとに価格が異なることがあり、それぞれの業者の施工方法や使用する建材の違いが見えてきます。

また、特定の業者の見積もりが異常に安い場合、必要な工事が含まれていない可能性もあります。

そのため、以下のポイントに注意して見積もりを比較しましょう。

- 同じ条件で見積もりを取る:仕様や設備のグレードを統一し、公平に比較する

- 見積もりの内訳を確認する:一式表示ではなく、細かく項目が記載されているかを確認

- 追加費用が発生する可能性をチェック:後から追加工事が必要になる箇所がないかを業者に確認

こうすることで、透明性の高い見積もりを取得でき、予算オーバーや施工ミスのリスクを最小限に抑えることができます。

2. 見積もりの項目ごとに詳細を確認する

見積もりには、多くの項目が含まれていますが、細かくチェックしなければ気づかないポイントもあります。

特に、以下の項目を重点的に確認しましょう。

| 項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 基礎工事 | どの工法で施工されるのか?(ベタ基礎・布基礎など) |

| 構造材・断熱材 | 使用される木材や断熱材の種類は? |

| 屋根・外壁 | 塗装や防水処理の仕様は明記されているか? |

| 設備機器 | 標準仕様なのか、オプションなのか? |

| 電気・配管工事 | コンセントの数や水回りの配管位置が明確に記載されているか? |

見積もりの「一式」と記載されている部分には注意が必要です。

このような表記がある場合は、詳細な内訳を業者に確認し、必要な工事がすべて含まれているかをチェックしましょう。

3. 追加費用の発生を防ぐための事前確認

注文住宅では、契約後に「追加工事」が発生するケースが少なくありません。

例えば、地盤調査の結果、地盤改良が必要になる場合や、施主の要望で仕様変更を行う場合です。

このような事態を防ぐために、以下の点を契約前に確認しておくことが重要です。

- 「追加費用が発生する可能性のある項目」を業者に聞く

- 地盤調査費用は含まれているか?

- 照明やエアコンの設置費用は別途必要なのか?

- 外構工事(駐車場や庭の整備)は見積もりに含まれているか?

事前に確認しておくことで、後から予算が膨らむことを防ぎ、計画的に資金を管理することができます。

4. 見積もりの不明点は必ず質問する

見積もりを受け取った際、すべての項目が理解できるとは限りません。

専門用語が多く使われていたり、項目の内容が曖昧だったりすることもあります。

そのため、不明点があれば遠慮せずに業者に質問し、納得するまで説明を求めましょう。

また、施工会社によっては見積もりの内容を「分かりやすい表や図」で説明してくれることもあります。

しっかりと業者とコミュニケーションを取ることで、トラブルを防ぐことができます。

5. 契約前に最終的な見積もりを確認し、書面で残す

注文住宅の見積もりは、契約前にしっかり確認し、最終的な金額を明確にしておくことが重要です。

契約後に「この項目は含まれていなかった」といった問題が発生しないよう、見積もりの内容を確認し、業者との合意を文書に残しておきましょう。

また、施工途中で変更が必要になった場合にも、必ず書面で変更内容を記録し、追加費用が発生するかどうかを確認してから進めるようにしましょう。

見積もりを適切に活用することで、注文住宅のミスを未然に防ぐことができます。

複数の業者から見積もりを取得し、詳細を確認しながら慎重に計画を進めることが、理想の家を建てるための大切なステップです。

注文住宅のミスを予防しながら賢く建てる方法

注文住宅は自由度が高く、自分の理想を形にできる魅力があります。

しかし、その反面、ミスが発生しやすい点もあります。

ここでは、注文住宅のミスを防ぎながら、賢く家を建てるための方法を解説します。

1. 住宅展示場やモデルハウスを活用する

注文住宅を検討する際には、住宅展示場やモデルハウスを訪れるのが有効です。

実際の建物を見ることで、設計や間取りのイメージを具体的に掴むことができます。

また、最新の設備や施工技術についても知ることができるため、より良い家づくりの参考になります。

2. 生活動線をシミュレーションする

間取りを決める際には、生活動線をしっかりと考慮することが重要です。

「家事がしやすいか」「動線がスムーズか」をシミュレーションしながら決めることで、住み心地の良い家になります。

特に、以下のような動線を考慮すると良いでしょう。

-

家事動線:キッチンから洗濯機、物干しスペースへの動線をスムーズにする

-

子育て動線:リビングや子ども部屋の配置を考え、子どもが安心して過ごせるようにする

-

収納動線:使いやすい収納の配置を考え、物の出し入れをしやすくする

3. 設備や仕様を慎重に選ぶ

注文住宅では、さまざまな設備や仕様を選ぶことになります。

しかし、あれもこれもと選んでしまうと、予算オーバーになる可能性があります。

そのため、「絶対に譲れない部分」と「妥協できる部分」を明確にし、バランスを取りながら選定することが大切です。

4. 施工中も現場を確認する

建築が始まったら、定期的に現場を訪れ、工事の進捗を確認することをおすすめします。

施工ミスや不具合を早期に発見できれば、修正が容易になります。

このように、計画的に進めることで、注文住宅のミスを防ぎながら理想の住まいを実現できます。

- 注文住宅のミスは計画、施工、引き渡し後の3つの段階で発生する

- 設計ミスは施主と設計士の認識のズレが主な原因となる

- 生活動線や収納スペースの考慮不足が設計ミスにつながる

- 施工ミスは基礎工事、配管工事、断熱工事で特に発生しやすい

- 施工現場の管理不足が施工ミスの要因となる

- 引き渡し後のミスはコンセント配置や排水トラブルなどが多い

- 設計段階で3Dシミュレーションを活用し、イメージのズレを防ぐ

- 施工中に現場を訪問し、進捗を確認することでミスを早期発見できる

- 施工ミスが発覚した際は証拠を集め、書面で修正を求めることが重要

- 施工業者がミスを認めない場合は第三者機関に相談する

- 契約書や保証内容を事前に確認し、ミス発生時の対応を明確にしておく

- 住宅瑕疵担保責任保険は10年間適用されるため、活用を検討する

- 見積もりは複数社から取得し、追加費用の発生を防ぐ

- 家づくりでは生活動線や設備配置を慎重にシミュレーションすることが重要

- 施工業者選びは口コミや実績を確認し、信頼性の高い業者を選ぶ

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、

自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。

そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。

気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。

▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

▼オリジナル間取りプランの例▼

『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓

- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい

- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い

- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい